El poeta Patricio Torne (1956) está de muy buen ánimo. Razones no le faltan. Acaba de editar no uno, sino dos poemarios a través de sellos independientes: Frenesí (La Gran Nilson) y Capital simbólico (Gatogrillé Ediciones). Libros que operan como complemento de una mirada intensa, que no rehúye de los mitos y contingencias de la historia. La suya es una operación poética que ha asumido la indagación del ser donde se despliega un interesante combate entre inmanencia y trascendencia. Así, Torne enuncia en sus poemas el encuentro de la carne y el espíritu. Lo hace a través de un tono elíptico, pudoroso, que deja entrever la intimidad sin caer nunca en la confesión obvia.

Patricio Torne publicó los libros de poesía: Órbita de Endriago (1990), Helvecia y otros tópicos (1990), Donde muere la lógica (1992), Anacrónica (2000), Perros (2010), Materialismo Dialéctico (2013) y Perros y más perros (2015). Asimismo coordina el Ciclo Pretexto en el que poetas de todo el país se dan cita para desarrollar lecturas y compartir experiencias creativas. Textos suyos han aparecido en publicaciones del país y del extranjero.

Comencemos por Frenesí. Según la RAE existen (si incluimos los americanismos), unos 150.000 vocablos en español. ¿Por qué de esa amplia cantidad de términos elegiste, precisamente, la palabra “frenesí”?, ¿qué tipo de experiencia te revela ese término?

Comencemos por Frenesí. Según la RAE existen (si incluimos los americanismos), unos 150.000 vocablos en español. ¿Por qué de esa amplia cantidad de términos elegiste, precisamente, la palabra “frenesí”?, ¿qué tipo de experiencia te revela ese término?

Porque aun existiendo una inmensa vastedad de palabras en la lengua castellana, sólo la precisa es la que determina el nombre de un libro, y en este caso “Frenesí”, es la única que puede sintetizar lo que hay en estos textos. Fijate que a modo de acápite yo coloco la definición que dice: “Generalmente, al frenesí se lo asocia con un ímpetu que no se detendrá ante nada ni nadie, no hay obstáculos ni razones de peso que puedan detener a alguien que está experimentado este tipo de estado”. Por otro lado, la palabra frenesí tiene, para mí, el sentido de un anacronismo que me interesa rescatar, y revitalizarlo. Ninguna expresión de estos tiempos expresa lo que esta palabra.

Citando un par de versos tuyos (y convirtiéndolos en pregunta): ¿”La falta de certeza/ corroe el lenguaje”? Si es así, ¿de qué modo?; ¿el silencio podría considerarse un modo de decadencia del lenguaje?

La poesía se mueve en terrenos pantanosos, nosotros, los que trabajamos con ella, lo que hacemos es tratar de tender puentes en esos pantanos, encontrar la palabra precisa que sortee las imposibilidades. La palabra que no es, se vuelve lastre, una carga inútil, lejos de enriquecer, entorpece. El silencio, entonces, no sé si representa la decadencia del lenguaje o el reparo ante lo imposible. Cuando llega la madurez, comenzás a sentir que el pudor es mucho más eficaz que los gestos grandilocuentes, innecesarios. Uno salva, el otro te vuelve suicida. En la poesía, no por experimental o valiente estamos haciendo algo que valga la pena. Si bien esta tarea es un acto de alto riesgo, no necesariamente necesita de heroísmos o descaros para comulgar con ella. El silencio, entonces, suele ser el lugar más adecuado por donde se encauza la poesía.

Es un libro que se nutre de momentos, del resultado de la combinación entre la prosa y el verso libre. En lo que concierne estrictamente a la forma, ¿buscás el equilibrio a pesar del frenesí?, ¿por qué?

Mi escritura, en general, salvo en Orbita de Endriago que fue el primer libro, y se compone de versos libres, se manifestó de las dos maneras, y no es algo que yo premedite, sino el flujo de los textos y las palabras las que imponen el modo en que habrán de quedar definitivamente impresos.

Mi escritura, en general, salvo en Orbita de Endriago que fue el primer libro, y se compone de versos libres, se manifestó de las dos maneras, y no es algo que yo premedite, sino el flujo de los textos y las palabras las que imponen el modo en que habrán de quedar definitivamente impresos.

En Descomposición, si bién tratás un tema irreversible como resulta el paso del tiempo, hay una mirada superadora. Se lee casi como una oda a la finitud. ¿Cómo explicarías el tono de ese texto poético, Patricio?

Justamente Descomposición es el corazón del libro, por él pasa la sangre de todos los textos que componen el poemario, y si bien, como vos decís, trata un tema irreversible como resulta el paso del tiempo, también puede leerse con la simpleza del que observa y sabe que una cosa lleva a la otra. Que la finitud es algo que puede coronarte o matarte, en vos está ver como ponés la cabeza, y allí, quizá, esté la mirada superadora.

La memoria y el recuerdo afectivo articulan tu poema Naranjas. ¿Un episodio de tu infancia, tal vez?

Absolutamente, de tal modo que es casi la descripción literal de los hechos en aquellos tiempos, cuando dice “Lo nuestro era terapia anticipada,/ no un vulgar acto de robo/ a velocidades insuperables./ Los riesgos estaban dentro del tratamiento./ Yo me traje de recuerdo/ una que a los nueve años me costó/ un tiro de sal en plena espalda.”, más que “versos” es pura verdad. Entonces, nos gustaba ir a robar las frutas en la quinta de don Trevisani quien las defendía con una escopeta cargada con cartuchos llenos de sal. Yo recibí un escopetazo de esos, la sal se incrusta en la piel y se vuelve ardor insoportable, inolvidable, como para que, con los años, aparezca hecho poesía.

¿Hay que leer a la poesía en voz alta?, ¿qué se gana y qué se pierde al hacerlo?, ¿por qué?

Lo tengo como uno de los modos más eficaces de corrección, y lo recomiendo permanentemente a quienes hacen taller conmigo. Uno puede convivir con lo implícito, pero cuando la cosa se hace explícita, ya no es la misma. La sonoridad vuelve explícitas las palabras que de modo silencioso convivían en un texto sin mayores inconvenientes. Uno puede imaginarse los sonidos de una música, pero no hay nada mejor que escucharla para saber cómo habrá de afectarnos.

¿Qué es lo que más te interesa explorar del lenguaje poético?

Todo aquello que necesita una vuelta de tuerca para resignificarse; lo que de tan próximo no podemos ver en su condición poética. Pero, ¡cuidado! No hablo de esa banalidad en la que han caído muchos poetas que creen ver poesía en cualquier situación, cualquier objeto, y se pasan la pasan hablando de cómo abren la heladera, toman una cerveza y se sientan con el gato en el sillón, punto final. No, yo me refiero a esas cosas que, resuelta la interpelación a la que nos someten, descubrimos su lirismo; cosas que van de lo doméstico a lo social, del amor o el odio a los hechos políticos; lo aleatorio en el devenir de la vida.

En el vértigo por las alturas, en ese hambre por la trascendencia, que tan bien describís en “Si no fuera por esta indeclinable tentación”, es un poema que nos lleva directo a la dignidad de lo cotidiano. A la felicidad de lo pequeño, lo casi insignificante, que paradójicamente, nos procura bienestar. ¿Qué valor tiene la poesía en seres de carne y hueso como nosotros?

La poesía, en mi caso, ni me salva, ni me reivindica, sin embargo me sirve como bálsamo de todo mal, y si en mí, que no soy nada extraordinario, funciona de ese modo, no descarto que haya otros seres a los que les ocurra lo mismo.

Ya entrando en otro de tus poemas. ¿“Es complejo armonizar la intención/ del buen decir con lo que en realidad/ las palabras terminan diciendo”?, ¿acaso las palabras nunca dicen lo que queremos expresar?, ¿por qué?

Las palabras, les digo a mis talleristas son unas “guachas” (tomando guacha como definición de insulto), porque cuando nosotros queremos decir algo, el otro interpreta otra cosa. Las palabras son flexibles y se adaptan o mutan a través del tiempo y el espacio; lo que hoy decimos y suena grandilocuente, mañana, seguramente, suena a ironía o burla. No más basta pensar en la palabra “quilombo” para darnos cuenta que lo que antes decía, no es lo mismo que dice hoy.

La infancia se asoma muy seguido en tu poesía. ¿Intentás buscar alguna razón a esto?

La infancia fue un estado de gloria imborrable, aún con todas las carencias y pesares que me tocaron. Allí está el germen inagotable de mi poesía. Mi madre, ya muy viejita, vivía recordando episodios de su primera niñez, y los contaba como quien diseña la manera en que habrá de relatar las cosas, pensando en un público, sin embargo yo me daba cuenta que ella embellecía los modos del relato para hacer más disfrutable los recuerdos, como quien vuelve a un lugar a mejorarlo. Estoy en ese camino, cada vez estoy más cerca de esos lugares lejanos.

Está muy marcada la sensorialidad de tus versos. Los aromas de las frutas, los colores de la naturaleza circundante… ¿Ves una relación directa entre poesía y percepción?

Me resulta casi imposible separar la una de la otra, sin la percepción no tengo palabras.

Hay también un lugar relevante para la denuncia contra la depredación de la naturaleza. Hay versos, como ocurre con el gran Nicanor Parra, ecologistas. Pienso en tu Secuoyas, por ejemplo.

¡Totalmente! Si uno se compromete con la vida, se compromete con la naturaleza toda. Frenesí, tiene en su haber una intención absolutamente comprometida con la naturaleza, pero evita la manifestación berreta en la que han caído muchos militantes que se preocupan por las ballenas o los osos pandas, y no les preocupa que se mueran seres humanos por culpas del poder. Lo ecológico es profundamente político.

En El río, uno de tus versos casi podría pasar como una declaración de principios: “Nada existe como es, sino existe como ha sido”, lo cual abre la posibilidad de contemplar lo real desde otra perspectiva mucho más melancólica. ¿El rol del poeta es, precisamente, dislocar la mirada?, ¿por qué Patricio?

Porque hay que diferenciarse del discurso cotidiano, la inmediatez que imponen los nuevos tiempos donde todos es tan efímero que nada perdura más allá de lo que fue el instante en que se hizo imagen o palabra o sonido. La poesía es un modo de señalar por donde anduvo la existencia.

Continuemos con tu otro libro publicado casi en simultáneo a Frenesí, me refiero a tu Capital simbólico. ¿Cómo está conformado este “capital simbólico”?, ¿cómo pensaste y estructuraste el poemario?

Continuemos con tu otro libro publicado casi en simultáneo a Frenesí, me refiero a tu Capital simbólico. ¿Cómo está conformado este “capital simbólico”?, ¿cómo pensaste y estructuraste el poemario?

Ni más ni menos que con el material que conforma mi propio “capital simbólico”, ese que fue estructurando la esencia de lo que terminé siendo como persona, matices de una concepción ideológica. Aquí están los elementos que marcaron mi vida y que van del desencanto a los más disfrutable o viceversa; están algunos ídolos como Lou Reed, Leonard Cohen; Mohammad Alí, Louise Bourgeois o Rita Tushingham; hechos como la bomba sobre Hiroshima, la muerte de Diana Sacayán, el Cordobazo o el mayo francés. Cuando tuve conciencia de que yo “era todo eso”, el libro cobró sentido, y sólo tuve que reunir los textos que se fueron escribiendo en los últimos 10 años.

Este libro, a su vez, es un sentido homenaje a figuras míticas como el Che, Lou Reed, Bob Dylan, Muhammad Alí… ¿La poesía necesita de mitos para existir?

No sé si la poesía necesita mitos, pero yo sí. Si bien creo en la dialéctica materialista como la casa donde me resguardo, necesito los rincones con mis ídolos, esos altares que me llaman a reverenciarlos, rendirles tributos. Cada mito como una instancia de mi propia existencia. Si no fuera por el miedo a la auto referencialidad banal y al exceso de sentimentalismo, esos mitos serían la fuente donde abrevaría para toda mi poesía.

En un sentido explícito es un libro político también, porque sos un sobreviviente de esa época tan turbulenta. ¿De qué modo la historia del siglo XX, y en especial los revulsivos años 60 marcaron tu historia personal de vida?, ¿te sentís un hijo del Mayo Francés?

Más que del mayo francés, del que fui un curioso seguidor, propio de los jóvenes de aquellos años, yo soy hijo del Cordobazo, de La Masacre de Trelew, de las “dictablandas” (porque la dictadura vino en el 76), que obligaron a comprometerme políticamente, y militar para cambiar el rumbo político de las cosas que, por supuesto, trajeron consecuencias como la cárcel y la tortura en la flor de mi juventud, transformándome en un sobreviviente al que le resulta imposible ocultarlo en su escritura, no como quien se pone en víctima o hace bandera de eso, sino como consecuencia inevitable en el ejercicio de la honestidad puesta en su poesía.

A su vez, hay un trabajo muy presente que hacés en relación al entramado de citas con que se abren las distintas secciones del libro, también en ciertas piezas. Thomas Bernhard, Pierre Bourdieu, José Emilio Pacheco, Joan Manuel Serrat… Más allá de lo obvio, ¿qué significan éstas citas para el poema?, ¿de qué forma lo complementan (o no)?

Las citas no son otra cosa que la síntesis de lo que viene, por un lado, y por el otro poner de manifiesto cuales son las lecturas que traen aparejadas esas construcciones poéticas, y celebrar ciertos nombres, como en estos casos donde aparecen Bernhard o Berger, cuyas prosas me iluminan o Pacheco que, junto al chileno Jorge Teiller, son mis poetas de cabecera.

Hay un sentido poema dedicado, ni más ni menos, que a Allen Ginsberg. ¿Cómo lo descubriste a él, y qué significa para vos aún hoy su poética?

Ginsberg es “El grito”, es de los poetas que, luego de Whitman, sentí la obligación de leer y disfrutar en mi adolescencia; poetas que, sin yo proponerme serlo, pensaba en ellos como el ideal o referente de una sociedad en crisis. Como todos los grandes poetas, siguen teniendo la vigencia propia de un discurso que va más allá del tiempo y el espacio donde se generaron.

Un poco pensando aún en Ginsberg, y el registro real con que trabajás tu obra lírica. ¿Pensás que haya cierta influencia beat en el tono con que abordás los temas?

No estoy muy convencido de que así sea, aunque no puedo negar mi pasión por los poetas de la “beat generation”, ellos fueron mis primeras lecturas. Cuando en mi adolescencia, mis amigos leían a Neruda, yo leía a Ferlinghetti, Ginsberg o Corso, entre otros, obviamente traducidos, lo que deja de hacerlos auténticos, pero eso no importa, porque nosotros somos hijos de esa mixtura que abreva en el inglés, el francés o el italiano y se vuelve otro lenguaje. Por otra parte siento una profunda fascinación por las décadas del 50 y el 60, no sólo porque yo mismo fui niño y adolescente en ellas, sino porque fueron décadas que le ganaron a las crisis y las guerras de todo tipo con una creatividad donde se ponía el cuerpo

Los últimos versos de El cuervo de Poe, dicen: “Lo que ayer/ encantaba,/ ahora duele./ Es un sarcoma.” Reales y contundentes. ¿Identificás cierto sesgo paradojal en tu producción poética?

No a partir de Poe, al que, salvo ahora cuando lo citás, no fue una figura que se me presentara como referencia, pero sí, creo que esos versos son tan próximos a la verdad que espantan.

Por cierto, creo que un hilo celebratorio unen los poemas aquí reunidos en Capital simbólico. ¿Qué opinás?

Totalmente, si hay un hilo que los une, ese es el celebratorio, sin ninguna duda.

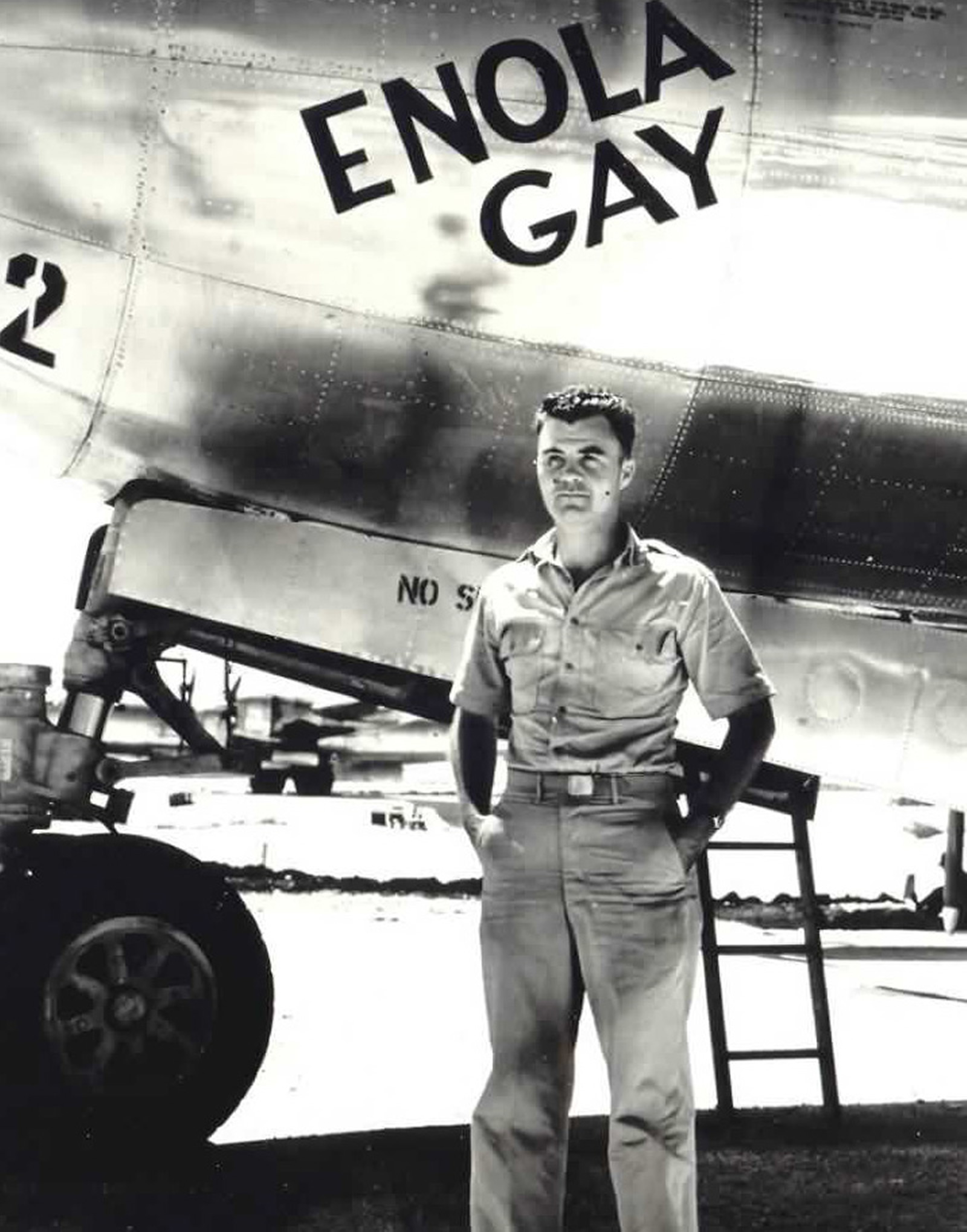

¨Coronel Paul Tibbets”, piloto yanqui quien debió arrojar la bomba sobre la ciudad de Hiroshima en agosto de 1945, está narrado desde la primera persona. Detalle poco frecuente en tu producción. ¿Cómo se dio ese cambio de perspectiva para querer “meterte” en el personaje de ese piloto”?

El único modo de poder escribir sobre este personaje, era metiéndome en él, y dejar que diga lo que dijo. No había otro modo de poder escribir sobre este hombre que sigue reivindicando lo que hizo.

Por último, Patricio. Hay una carta de Simone De Beauvoir que incluís en tu libro, y dice: “No se nace sino que se deviene mujer”. Ahora yo te pregunto: ¿pensás igual que Simone De Beauvoir en cuanto al poeta?

El tema de la mujer, hoy en día, está cargado de un sentido que trasciende lo que el feminismo de Simone De Beauvoir tenía. Pareciera que el mundo involucionó en términos políticos. Hoy hay que salir a remarcar un terreno que otrora era sucedáneo de una militancia más abarcativa, más comprometida con la humanidad que con el género. En la poesía pasa exactamente lo mismo, en medio de tanto machismo simbólico y práctico, el poeta debe salir a remarla.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Muy bueno. Produce interés en conocer más la obra de éste poeta. Gracias

Felicitaciones una vez y mil veces más Pato querido, un placer leerte.