Amor, desamor, entre la vida urbana, el arte contemporáneo y el idilio campestre. Un cuento de Gabriela Urrutibehety.

La volví a ver cuando los cuarenta me habían dado un cachetazo en la nuca. Yo venía a los tumbos con el espejo y ella brillaba, como siempre. Llegaba recién de una gira por Suecia, Noruega y Finlandia, donde había actuado en cuanto festival alternativo había encontrado. Me apabulló con seminarios, talleres y amantes de apellidos en cincuenta idiomas distintos. Había alternado el tai chi, el chamanismo, el método Milderman y el sexo tántrico, tanto en versión ortodoxa como en fusiones impronunciables.

Yo llevaba dos divorcios, cuatro hijos, una cura alcohólica interrumpida y un puesto de empleado de tribunales en el que nunca me ascenderían pero tampoco acabarían por echar.

Llegó para hacer la revolución con el arte. Venía, dijo, hastiada de las grandes ciudades y de las multitudes, dispuesta a comprarse una chacra para criar sus propias gallinas y cultivar su propia huerta porque sabía positivamente que la comida estaba envenenada de plaguicidas y conservantes. No nos dábamos cuenta, insistió, en lo que teníamos acá: aire puro y agua limpia, además de gente natural que no estaba contaminada con el exitismo y la literatura. Gente apta para absorber el verdadero arte.

-La gente acá sólo mira televisión todo el día –le dije para enfriarle el entusiasmo.

-Porque no saben el tesoro que tienen en su interior.

Un pariente le prestó una quinta que tenía una casa medio derruida. Le venía bien para evitar intrusos, le dijo. Ella vio un paraíso en lo que no parecía más que un gallinero en decadencia.

-Voy a poner un teatro acá. Un auditorio. Seguro que Paul y Christian se prenden y vienen a dar unos conciertos. Música en medio del campo, eso es lo que estábamos buscando.

Yo me preguntaba quién iba a venir a escuchar un concierto en medio del campo pero la seguía como un perro. La energía que desparramaba me aturdía. Hablaba de decorar, pintar, plantar, levantar, sembrar en donde yo lo único que hubiera planificado era arrasar todo con una topadora.

En algún aspecto, me hacía acordar a Moira y su ímpetu ecologista, tan de los noventa. Éramos mucho más jóvenes, claro, recién salíamos de la adolescencia. Ella también había aparecido por acá, con asco por la ciudad y mil hectáreas donde refugiarse. No sé muy bien de qué andaba escapando, pero se instaló en la estancia de la familia y le impuso al encargado que no cazaran ni liebres ni nutrias. El paisano le dijo que cómo no y la mandó a la mierda por lo bajo: los cueros de nutria y liebre eran un ingreso mayor que los cuatro pesos locos que le pagaba de jornal el padre de Moira y no lo iba a abandonar por la lucha a favor de un planeta que lo convertía a él y a su familia en una especie en vías de extinción. De todos modos, Moira dormía gracias a un puré de pastillas que la mujer del paisano descubrió en seguida y no hubo noche en que no anduvieran a los tiros en las lagunas, mientras la patroncita roncaba en la casa principal, más de una vez con el que esto suscribe en estado de insomnio perpetuo a su lado. Después se casó con un ingeniero de una multinacional y se fue a vivir a Nueva York.

-Tenés vocación para las minas difíciles vos – se enojaba el Pelado detrás del mostrador de mesa de entradas, los lunes temprano, cuando todavía no habían llegado los letrados patrocinantes, los empleados de los letrados patrocinantes y los clientes de los letrados patrocinantes a romper las pelotas.

Era más joven que yo pero más sabio: decía que había abandonado la carrera de Derecho porque le asqueaban los abogados y que había terminado como empleado de tribunales para purgar el pecado de alguna vez haber querido serlo.

Le conté del regreso de Flavia previendo lo que me iba a decir. Por el contrario, sólo esbozó una sonrisita extraña y me pasó un mate, en silencio.

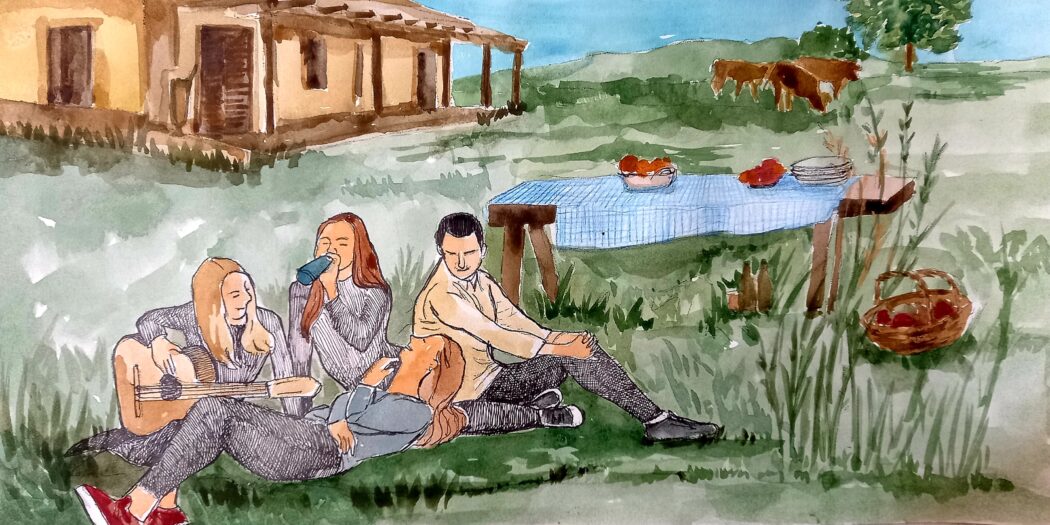

El domingo me encontró en la quinta, haciendo un asado para los tales Paul y Cristian. Creo que no me dirigieron la palabra más que dos minutos al llegar y dos minutos al despedirse. Caminaron entre los yuyos y la bosta cuidando no ensuciarse, sin dejar de alabar el aire que respiraban y el contacto con las raíces de su propia música. Hicieron silencio para escuchar los pájaros, las ranas y las vacas del vecino, se fumaron un porro sentados en un tronco seco y se fueron como a las cuatro de la tarde, antes de que se hiciera de noche.

A la visita de Paul y Cristian siguió un período de actividad intensa, en el que la vi apenas. Vamos a hacer historia, me decía y yo, sinceramente, no entendía si el plural me incluía. Removió el pueblo: consiguió auspicios, logró convencer a funcionarios y al diario local, que publicó varias notas sobre el concierto.

El día señalado, Paul y Cristian llegaron temprano a la mañana, en una combi pagada por el dueño de una farmacia que se decía melómano y había visto la oportunidad de desarrollar su gusto en un lugar donde nunca pasaba nada interesante desde el punto de vista cultural.

El Pelado vino al concierto con una mina que yo no conocía, a la que sin dudas quería impresionar. Estaban también el farmacéutico, la esposa y cuatro chicos insoportables que se pasaron todo el tiempo jugando a la escondida entre los árboles.

El resto de las sillas las ocuparon un grupo de mujeres que aparecieron más tarde amontonadas en un auto, con aire de Colón pisando las Indias. Armaron unas carpas y casi se pierden la función porque se fueron caminando a conocer el pueblo y erraron el camino de regreso. Parecían felices exploradoras del paraíso perdido, aunque el aire de inocencia roussoniana lo abandonaron después del concierto, cuando se bajaron los cajones de bebidas varias y otros combustibles que habían traído Paul y Cristian en la combi.

El Pelado, el farmacéutico, Paul, Cristian y yo éramos los únicos varones. Mi amigo hizo varias insinuaciones que decidí ni siquiera registrar. La mujer que vino con él las miraba como a bichos de zoológico, convencida de que formaban parte del show. La esposa del farmacéutico se dedicó todo el tiempo a correr tras sus criaturas y a putear en silencio contra los tacos altos que se le enterraban en el fértil suelo pampeano cuando no en la bosta de alguno de los caballos del vecino que se habían metido en el solar porque Paul o Cristian o alguna de las visitantes había dejado una tranquera abierta en nombre de la libertad. El resto del tiempo se ocupó de mirar con odio al marido que no dejaba de correr tras las ninfas urbanas.

Flavia lloró una semana por el fracaso del concierto, por la incomprensión de gente tan abstrusa que no sabe que otros pagan fortunas por una oportunidad como esta. Lo bueno es que la angustia le generó un ansia de sexo que supe aprovechar tanto como para dar envidia al Pelado, al que no le dije una palabra pero adivinó todo. La convencí de que debía insistir en la creación de un público, que una golondrina no hace verano y que después de todo, estaba yo y no la pasábamos tan mal.

Seguimos tratando de acomodar la quinta, tambaleando entre mi escasa habilidad manual y los límites de mi sueldo. El Pelado accedió a prestarme unos pesos como para llegar a fin de mes, sin decirme nada. Pero se pasó recitando “Zonzo el cristiano macho cuando el amor lo domina” toda esa mañana, mientras ponía cargos y archivaba expedientes.

Un tiempo después del concierto, llegué a la quinta y la encontré en medio de la polvareda, con un boliviano casi mudo que trataba de tirar una pared con una maza.

-Tengo que agrandar este ambiente para hacer un comedor. Los planos me los mandó un arquitecto que conocí en Frankfurt.

-¿Y para qué querés un comedor grande?

-Voy a adoptar niños. ¿Vos sabés cuántos chicos carecen de hogar? Loretta me dijo que me iba a conseguir el auspicio de UNICEF.

-¿No pensarás traer huérfanos de

Me abrazó y me besó diciendo:

-Tengo tanto amor para dar.

-Dámelo todo a mí –le contesté, mientras el bolita seguía imperturbable, dándole a la maza con alma y vida.

A la mañana siguiente se apareció por el juzgado, eufórica. Venía de hablar con el Asesor de Menores y tenía su aval para empezar a organizar un hogar de tránsito.

-Vamos a hacer un festival de teatro para juntar fondos.

El Pelado se me adelantó:

-Qué bueno. A Jessica le encanta el teatro. Contá con nosotros.

Y yo me quedé pensando quién sería Jessica.

Como llovió, el festival de teatro se hizo en el comedor ampliado, es decir, en el espacio que había quedado después de la maza del boliviano, invitado especialmente a la función. Antes de entrar, me agradeció muchísimo la deferencia y me preguntó si yo me iba a hacer cargo de sus honorarios, ya que la señora le estaba dando largas al asunto.

Por ella, le confesé después al Pelado, hubiera pagado la construcción de la muralla china.

Esta vez hubo mucha gente: estaban el Asesor de Menores y señora, algunos empleados de la asesoría deseosos de quedar bien con el jefe y, para completar el staff judicial, el Pelado con Jessica, una rubia anoréxica que contradecía los gustos conocidos de mi compañero.

Pero el grueso lo componían los ambientalistas, porque Moira había venido de vacaciones a la pampa desde Nueva York y estaba armando un grupo para defender doce árboles que iban a talar para hacer un puente, justo a la entrada de su estancia. Decidieron que el festival era la oportunidad ideal para iniciar el reclamo, así que se instalaron en el comedor disfrazados como sauces llorones unidos por cadenas. Les costaba caminar al unísono, tanto por la atadura como por lo estrecho del vestido de cartón marrón y verde, pero al final consiguieron ubicarse contra la pared del fondo después de que los espectadores –los judiciales, digo- les indicaran a chiflido limpio que tapaban el escenario. En casi todas las fotos que subieron a la página ambientalista aparecía la flaca anoréxica, lo que me permitió sumar a todo el juzgado en las cargadas contra el Pelado, convertido al vegetarianismo sexual.

El espectáculo terminó siendo una adaptación de “Sueño de una Noche de Verano” realizada por una artista japonesa venida para la ocasión, que sólo habló en japonés, se movió entre tules y juegos de luces emitiendo unos sonidos sibilantes que parecían sollozos y acabó enredada en la cadena de los ambientalistas. Los judiciales aplaudieron cuando se apagó la luz y Flavia subió al escenario con lágrimas en los ojos para agradecer a la japonesa, a los ambientalistas, al boliviano, al Asesor de Menores y a todos los presentes. Cerró dedicándome un párrafo especial.

El primer habitante del hogar fue una chica embarazada, con trastornos severos de conducta que incluían despertarse a la madrugada a los gritos y salir con la cuchilla de la cocina en alto. Intentar sacársela fue una odisea, porque en las crisis desarrollaba una fuerza sobrehumana que estaba mucho más allá de las posibilidades de mi físico adobado con whisky y tabaco. La cocina quedó bajo cuatro llaves, así como las herramientas que guardábamos en un galpón desvencijado.

Semanas después apareció un adolescente de mirada perdida y gesto agazapado. Si alguien se acercaba reaccionaba atajándose, como si temiera que le fueran a pegar una trompada.

No hubo forma de sacarle una palabra: comía lo que le ponían en el plato, prácticamente sin respirar y después se quedaba las horas en un rincón de la galería, donde pocas veces daba el sol. No creo que haya caminado dos metros más allá de los límites de la casa, teniendo las nueve hectáreas de campo a su disposición.

Así hasta la tarde en que la embarazada empezó con las contracciones, rompió bolsa y empezó a parir en el término de tan poco tiempo que ni Flavia, ni el boliviano ni mucho menos un servidor supiéramos qué había que hacer. En el mismo momento le conocimos al muchacho una voz dulce y melodiosa, capaz de traer confianza hasta a un hormiguero pisoteado, y una habilidad que le envidiaría la partera más avezada. Solito y su alma ayudó a la chica a traer al mundo a un varón flacucho y largo, gritón como él solo. Bajo sus indicaciones, lavamos y arropamos a la criatura entre los tres y después Flavia se la puso a la chica en la teta, de la que se prendió de inmediato.

Yo abrí una botella de champán que había traído Moira para festejar que se había suspendido la obra del puente y brindamos con el boliviano como si fuéramos los padres, mientras Flavia acunaba al bebé.

Cuando nos levantamos a la mañana, descubrimos que no estaban ni la chica ni el bebé ni tampoco el pibe. No faltaba nada más que unos pocos pesos que habían quedado sobre la mesa de la cocina.

Nos demoramos unas horas, confieso, en dar aviso a la policía. Después vinieron los trámites, las audiencias, las declaraciones, las idas, las vueltas. No hubo nada de amor en esos días, solo trajines en despachos y oficinas. Una noche me pidió, sin llorar, que durmiera en la habitación de al lado.

Cuando se fue, me dejó las llaves de la quinta para que se las devolviera al pariente, unos pesos para que le pagara al boliviano y un beso que no quiso ir más allá de los labios. No insistí.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Me encantó!!!

Es excelente este cuento, con una acidez corrosiva, me hizo reír a carcajadas inesperadamente. En algún punto es una sátira de lo que somos cuando adoptamos modas que creemos capaces de cambiar el mundo, con el mismo compromiso con el que decimos el día de Año Nuevo:»mañana empiezo la dieta».

Me gustó mucho este cuento. Flavia es el prototipo de tantas personas que aparecen en sus pueblos como torbellinos sintiendo que van a hacer la revolución, a despertar la modorra de los vecinos y en realidad, su entusiasmo y compromiso dura lo que un suspiro. El relato evidencia con gracia e ironía situaciones reales, y por momentos dramáticas. El relato te lleva a querer saber mas de cada uno de los personajes que integran la historia. Lo disfruté!.