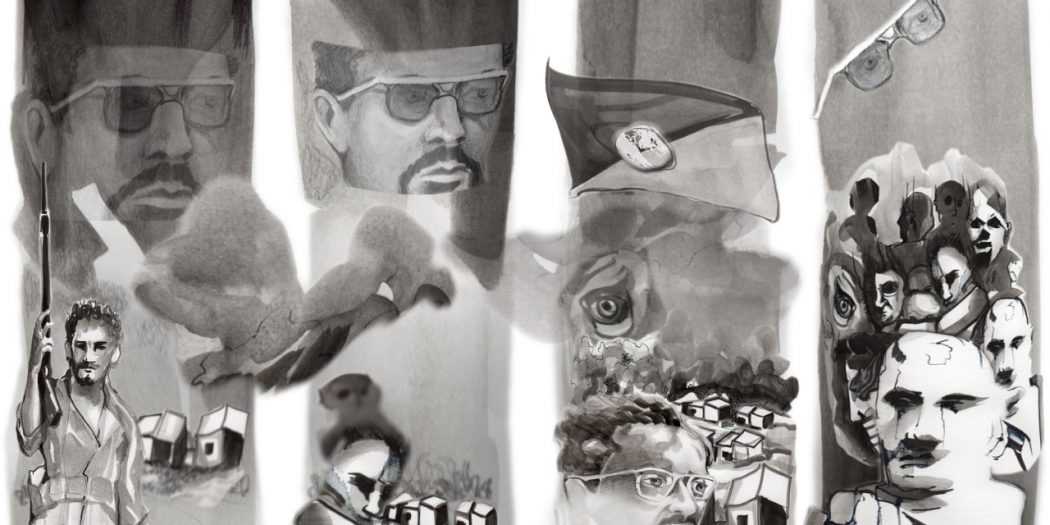

Este es el tercer cuento que compartimos de Luis Báez, cerrando al menos esta selección del cuentista centroamericano ilustrada por Tano Rios Coronelli.

Siempre he despreciado el sueño. Pero nunca tanto como hoy. Porque dormir, y más aún, soñar, son privilegios que uno no se puede permitir cuando se encuentra en trochas ocultas entre montañas sin nombre, a varios kilómetros de su campamento. Pero, a pesar de todo eso, yo era el único que no dormía. Y por eso me percaté de su presencia en el instante en que reptó desde la oscuridad. Fue por eso que lo pude reducir y encañonar.

Tal vez vagaba por el monte y las brasas de la fogata lo atrajeron. Me sorprende no haberle roto algo. No tengo idea de qué idioma habla. Es un dialecto extraño. Pero no debería haber indios por esta zona. Sin embargo, pronuncia unas sílabas extrañas que retumban en esta quebrada repleta de oscuridad y uno que otro quiebraplata, como acentuando la hendidura de la noche. Su piel era fría, como la de un muerto, y flácida, como desenganchada del músculo y del hueso.

Lo solté sin quitarle el cañón de la sien. Tal vez era uno de esos que había reclutado la Contra, MISURASATA o qué sé yo. Pero de inmediato confirmé que no venía armado. Ni siquiera venía vestido. Lo sostuve por buen rato con la barbilla hundida en el barro, sin embargo no oponía mayor resistencia. Sólo se esforzaba por respirar. Las estrellas parecían ronronear tranquilamente. El viejo era un amasijo de fibras y venas azules y seguramente secas por las que no circulaba sangre, sino ceniza.

Hace dos horas se nos acabó la última ración de comida. Temprano en la tarde habíamos pasado Telpaneca, San Juan del Río Coco y el caserío de Quilalí había quedado atrás desde la mañana. El viaje nos tenía exhaustos, por eso decidimos acampar en esta zona. La idea era salir temprano a Wiwilí para allí cruzar en panga y seguir rumbo a Plan de Grama y El Cua. No tenemos comida pero tenemos algo de agua, fósforos, una linterna, frazadas y plástico negro para dormir, poco menos de un galón de guaro, un candil, una pichinga de cimarrona, y un cuarto de lata de queroseno. Sólo tres de nosotros vamos armados.

Yo, por mi parte, hace unos pocos años, tan pocos que parece que fue ayer, fui combatiente popular del Frente Sur y, antes de eso, fui estudiante universitario. Hoy, sin embargo, soy brigadista de la Cruzada Nacional de Alfabetización, igual que los otros que hoy me acompañan en estas veredas, porque la lucha hoy es otra.

Pero para hablar sobre mí, y sobre mi compromiso revolucionario, debo hablar también sobre mi padre, quien derramó su sangre junto a los guerrilleros del Chaparral, cuando yo tenía sólo nueve meses de nacido. Él participó en aquella gesta desde el principio, partió con los cincuenta y cinco revolucionarios que entraron al campo de entrenamiento de la finca Las Lomas, en Danlí, Honduras, para salir guerrilleros. Dicen que era amigo del Comandante Somarriba y que por eso se unió. Le sobreviven unas cuantas páginas de su diario, dos cartas a mi madre, una a mí, una cadena de plata, un reloj de pulsera y seis hijos. En una de esas páginas cuenta mi padre que a finales de junio, quizá el 20 (las memorias no están fechadas), durante los primeros días de movilización hacia la frontera nicaragüense, se sumó a su columna un estudiante que decidió, sin que nadie se lo hubiese orientado, desprenderse del grupo de apoyo que permanecía en Tegucigalpa y alcanzar a la columna en su marcha.

Era un muchacho débil, con considerables dificultades para respirar y, más aún, resistir las largas caminatas. Tampoco contaba con ninguna experiencia militar. Yo pienso que, desde el momento en que llegó, este muchacho ya traía una bala alojada en el pecho, registra la enmarañada caligrafía de mi padre. Somarriba advirtió al muchacho sobre el entrenamiento de tres meses que el resto de los guerrilleros había recibido y sobre las largas caminatas, además, señaló que su complexión enjuta y su miopía serían dificultades considerables para resistir los días de marcha y lucha que venían. Ante la insistencia del muchacho, y luego de mucho meditarlo, Somarriba optó no dejarlo tirado en la montaña. El muchacho se negó rotundamente a regresar cuando se lo volvieron a proponer y señaló el potencial peligro que eso significaría para la misión. Entonces se le proporcionó un fusil y dos mochilas. Uno o dos días después el muchacho ya no podía con el peso. Entonces Somarriba, de mala gana, le asignó una carabina y lo trasladó a la columna de vanguardia en la que iba mi padre. Dicen que, a los pocos días, hicieron contacto con un campesino que había colaborado con Sandino durante su gesta. Fue uno de los pocos sobrevivientes de las persecuciones contra los antiguos miembros del EDSNN que conformaron cooperativas en Wiwilí. Ofrecía movilizar a treinta hombres en los próximos tres días para que ayudaran a cargar armas y municiones que el contingente movía, a pie, en la peores condiciones y ya con indecibles dificultades, desde Danlí.

Una de esas noches de espera, la segunda probablemente, mi padre fue enviado junto a una columna que tenía por misión explorar el territorio sur del Chaparral, es decir, el territorio nicaragüense por donde habrían de entrar las tres columnas guerrilleras. A su regreso, afirmaba que un camión de la Guardia cruzaba un puente, de ida y vuelta una y otra vez. No hay de qué preocuparse, escribió mi padre, el vehículo lo conduce un esqueleto.

Después de esto no escribió más.

Una vez, en el 76, cuando yo recién cumplía un año de actividad clandestina en las filas del Frente Sandinista, me tocó mover al Comandante en Jefe, al propio Carlos Fonseca Amador. Entonces no pude menos que revivir las líneas de mi padre y quedar perplejo.

La operación, que consistía en recoger a esta “persona de primera importancia” (nunca se nos reveló abiertamente la identidad del pasajero) en Las Brisas y trasladarla hasta una casa de seguridad en El Dorado, casi al otro extremo de Managua, donde se llevaría a cabo una reunión de alto nivel de la Dirección Nacional, no nos tomó más de veinte minutos, pero cuando el hielo incandescente de esos ojos se clavó en los míos por un instante, cruzando el espacio de la cabina para adherirse al vidrio pañoso del retrovisor, algo, más allá del tiempo, algo que se aloja en el Gran Sueño de todos los hermanos muertos, se estremeció de golpe. Esa gelidez abrasadora me acompaña, aún hoy, como un escapulario. Inmediatamente supe que se trataba del mismo estudiante débil y miope que mi padre refería en sus memorias. El mismo hombre místico e implacable que comandaba el avance hacia la Revolución. Pensé que tal designio no era ajeno al destino. Pensé que era acompañado por el mismísimo Comandante en Jefe, como mi padre lo fue en su momento, y estuve seguro que, igual que él, estaba a punto de morir.

También supe que esos ojos los había visto antes. Durante mi niñez, nunca soñé. Aunque dicen que eso es imposible, que lo más verosímil es que uno simplemente olvida sus sueños al despertar. Pero cuando cumplí diez años, empecé a recordar mis sueños con desaforada vividez. Mi padre navegaba en mi sueño a bordo de una pequeña lancha, cerca del Golfo de Fonseca. El motor de la lancha se había quemado y estaba varada. Salvo por el viento, que apenas y mecía la lancha, todo estaba aterradoramente quieto. Mi padre era como un gigante ensombrecido. Cuando lograba escrutar el rostro del resto de pasajeros descubría los rostros del Che Guevara y de Somarriba ya viejos, escoriados, cubiertos de llagas. La sombra de mi padre les cubría el rostro. Ellos fumaban o tomaban mate mientras velaban un cadáver que tenía los ojos bien abiertos. Somarriba se inclinaba sobre el cadáver para besar el hueco profundo que le ennegrecía el pecho. El Che tomaba mate sin hablar. No era una secuencia, sino una superposición de fotogramas inquietantemente quietos. Aunque la lancha avanzaba hacia la costa,la tierra, en vez de acercarse, se alejaba.

Cuando vi los ojos de Carlos Fonseca aquella madrugada del 76, mientras lo conducía hacia El Dorado, unas cuantas semanas antes de su muerte, comprendí que esos también eran los ojos del cadáver que iba en la lancha, pero también eran el mar y el amanecer que amenazaba con estallar desde el este, sin nunca hacerlo. Entonces la oscuridad de mi sueño inundó todo el vehículo. Quise decir algo, pero la cordura se impuso.

También soy poeta. Nací en el 58.

Y la única razón por la cual traigo a colación todos estos antecedentes es que los ojos grises de aquel viejo que había aparecido mientras mis compañeros dormían envueltos en sus frazadas eran los ojos del Comandante Fonseca ¿Metempsicosis? Vaya uno a saber ¿El espectro del Comandante que regresa en el mero esplendor de la Revolución, tras la victoria abrupta que él nunca hubiese imaginado, y busca con sus ojos de fantasma miope los nuestros? Quizá para reprendernos por haber guardado nuestras cotonas grises de brigadistas bajo los catres en los que dormíamos, por haber aceptado las raciones de comida ofrecidas para el viaje por los campesinos que nos albergaban, por haber quebrantado las orientaciones y órdenes de nuestros superiores y por haber dejado la comunidad que alfabetizábamos para irnos de farra y ver un poquito de calles, de fiesta.

Pero debía actuar.

Puse de lado esas hipótesis ridículas y decidí reaccionar ante la situación que parecía más urgente. Pensé despertar al resto del grupo, ponerlos en alerta sobre la presencia del viejo, pero no hubo necesidad. Varios aullidos los despertaron de pronto. “La Contra”, susurró uno, “nos jodieron”. Sin soltar al viejo, detoné dos tiros al aire. Los aullidos cesaron junto a los escupitajos de fuego que iluminaron la escena por fracciones de segundo. Hubo silencio. Luego más aullidos, que en realidad eran rumores humanos. Nos tenían rodeados. Observé al viejo. No se movía del todo. Observé a mis compañeros. Se movían torpemente, a gatas, demasiado cerca de las brasas. Entonces, poco a poco, empezaron a aparecer. Nos triplicaban en número. Venían desnudos, hombres, mujeres y niños, comandados por dos ancianos. Unos reptaban, otros avanzaban a brincos. Todos con el pelo largo y las barbas crecidas. Tres se adelantaron con cierta solemnidad y me miraron a los ojos. Yo bajé el arma, no sé por qué puta bajé el arma. Sus rostros eran brutales, sanguinarios, se reían como calaveras, ¿cómo explicarlo? Como mi propia calavera. Eso era, su esqueleto brillando a través de sus labios. Sentí ganas de correr. Me sentí en trance igual al de la presa a punto de ser destrozada por un depredador, o al trance de quien mira el fondo sus propios ojos en un espejo oscuro. Era un miedo totalmente primitivo del cual no me repongo por completo. Me olfatearon. Uno de ellos pasó la punta de una piedra afilada sobre mi perfil. Luego me dieron la espalda y se empezaron a reunir en torno al viejo al que había reducido. Lo revisaron. Lo olfatearon una y otra vez. Intercambiaron unos ruidos que parecían tener la función de lenguaje. Luego una de las mujeres puso varias flores marchitas y guijarros alrededor de su cabeza. El viejo cruzó los brazos sobre su pecho y cerró los ojos. Otro se precipitó como un relámpago oscuro para partirle la yugular de un mordisco. Todos los demás hicieron un tumulto alrededor del viejo. Varios alaridos de dolor hicieron vibrar la noche mientras mis compañeros y yo permanecíamos paralizados por el horror. Luego de unos minutos la manada de salvajes desapareció por la quebrada y de nuevo hubo silencio.

Silencio, como si nada de esto acabara de pasar. Pero estamos seguros de que no fue una alucinación, porque todos vimos exactamente lo mismo. Además acabamos de enterrar el cadáver del viejo, totalmente desollado. Parece que la manada se llevó todo su pellejo. Entonces, no. Nada de esto es una alucinación. De serlo, yo seguiría alucinando, porque todavía tengo las manos manchadas de sangre y de lodo. Aunque nunca se sabe. Quizá simplemente todos nos volvimos locos y enterramos un tallo de chagüite. No tengo explicaciones. Tampoco las exijo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.