Una de las obras más importantes del artista español cumple en este mes ochenta años de exhibida por primera vez en la Exposición de París de 1937. Alegoría de la guerra contra civiles, la obra y el arte como trinchera están más vivos que nunca.

Ochenta años. Tan cercanos pero tan lejanos. Tan pasados pero tan presentes.

Condensado de arte y tecnología, progreso y reacción, vida y muerte: así transcurrió 1937, el año en que el “Guernica” de Pablo Picasso abrió los ojos: los propios y los otros.

Por un encargo del gobierno de la II República española, en enero de ese año se comenzó a gestar una de las obras más destacadas del pintor malagueño y del siglo XX. El país ibérico estaba dividido por una guerra civil entre un gobierno democrático y un sublevamiento militar desde julio de 1936, que más que civil, era una guerra mundial en miniatura, como Hobsbawm y tantos historiadores describieron, tratando de entender las barbaries que asolaron el siglo. Como prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias opuestas del momento, la Alemania nazi y la Unión Soviética, midieron sus fuerzas en el territorio español ante la mirada ‘distraída’ de los gobiernos ingleses y franceses que optaron por la no-intervención, simulando cumplir tratados hijos de la Primera Gran Guerra. Ciegas, sordas y mudas, siguieron actuando las potencias europeas y norteamericanas hasta que el avance de Hitler les pisó los talones.

Muchas cosas se estaban gestando en 1937 y la convocatoria a las naciones del mundo para la Exposición de París fue el escenario en el que el Guernica se mostró por primera vez. Desde 1851, con la Exposición Internacional de Londres, las naciones sentían el llamado del progreso y asistían a su demostración. Pero la del 37 en París no tenía precedente, tanto por la tensión reinante como por su magnitud: en pleno centro, a orillas del río Sena, en forma de cruz, desde la Escuela Militar hasta el Trocadero, atravesando la torre Eiffel y el Champ de Mars, los distintos países participantes expusieron su progreso en los respectivos pabellones.

Ese clima tirante, de antagonismos, de suspicacias, de progreso versus reacción, o de lo que cada nación consideraba que significaba cada uno de los términos, se condensó en dos pabellones. Uno frente a otro, el pabellón de la Alemania nazi enarbolaba banderas rojas con esvásticas y en la gran torre de entrada se posaba una inmensa águila imperial -Parteiadler-, mirando de reojo y con una seriedad implacable al pabellón soviético, que la enfrentaba con otra torre en cuya cúspide se erigía la estatua de una pareja de campesinos que enlazaban sus manos a una hoz, en pose dramática, quizás pretendiendo espantar al férreo águila. De fondo, claro, la Torre Eiffel, testigo incómodo y silencioso.

Ese clima tirante, de antagonismos, de suspicacias, de progreso versus reacción, o de lo que cada nación consideraba que significaba cada uno de los términos, se condensó en dos pabellones. Uno frente a otro, el pabellón de la Alemania nazi enarbolaba banderas rojas con esvásticas y en la gran torre de entrada se posaba una inmensa águila imperial -Parteiadler-, mirando de reojo y con una seriedad implacable al pabellón soviético, que la enfrentaba con otra torre en cuya cúspide se erigía la estatua de una pareja de campesinos que enlazaban sus manos a una hoz, en pose dramática, quizás pretendiendo espantar al férreo águila. De fondo, claro, la Torre Eiffel, testigo incómodo y silencioso.

El pabellón español fue uno de los más concurridos, interesando a todo el mundo por los sucesos de la península ibérica y el nacimiento de una obra pictórica que rompía conceptos y, además, era un arma política. La República española quería recordar a todos que su gobierno era legítimo, elegido democráticamente. Quería llamar la atención sobre la reacción desatada en guerra de quienes no querían un progreso que significaba igualdad de derechos entre una población mayormente campesina y oprimida frente a un pequeño grupo latifundista; liberar la educación de las órdenes católicas; dejar de subvencionar a cada religioso católico viviendo como rey así como a los ostentosos monárquicos que vivían -viven- del estado gracias a algún título noble; otorgar derechos y libertades individuales como el divorcio; modernizar las fuerzas armadas y que no solo los pobres estuvieran obligados al servicio militar por no contar con el dinero suficiente que los excusara. Pero ese fue el mayor pecado de la I y II República: enojar a la iglesia católica, a los militares, a los terratenientes y a los monárquicos.

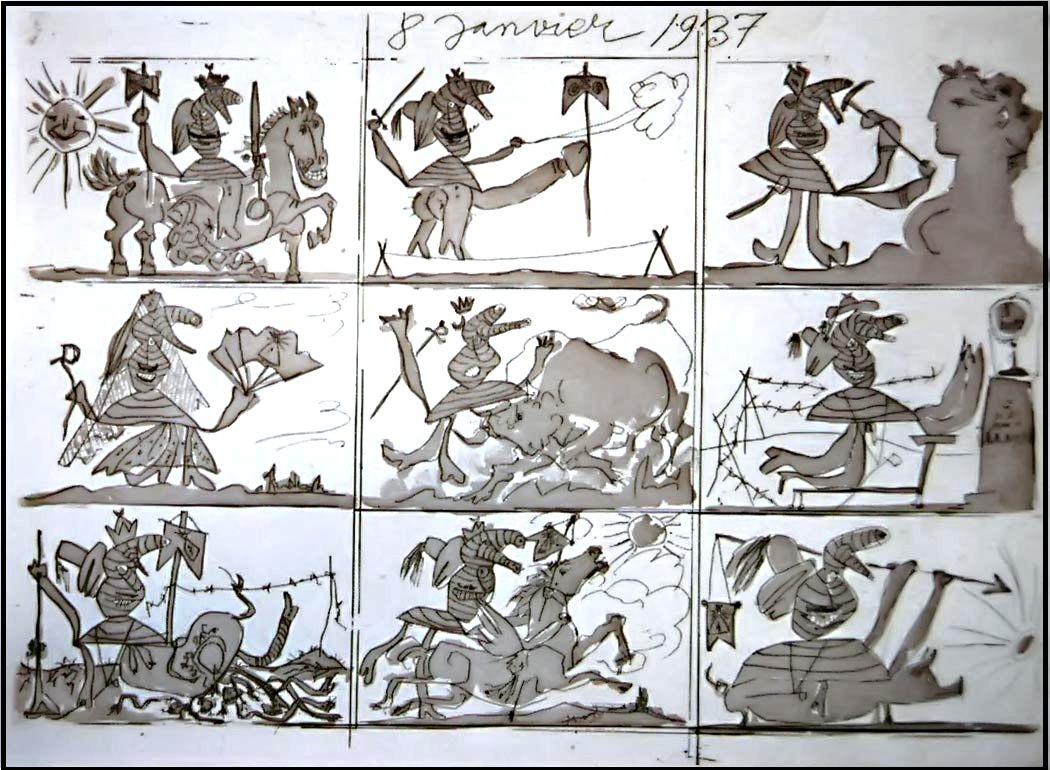

Picasso aceptó el pedido de la comitiva de la II República para participar del pabellón español. Comenzó en enero del 37 con dos aguafuertes llamadas “Sueño y mentira de Franco”. Se trataba de dieciocho escenas grabadas en dos planchas de cobre, entre las que se podía ver, por ejemplo, a Franco sobre un falo gigante, con una espada y una bandera. Se repartieron mil ejemplares que ayudaron a recaudar fondos para la causa republicana.

Pero no fue hasta el 26 de abril que el genial artista concibió una de las obras más reproducidas del siglo. A partir de ese día, demasiadas cosas confluyeron para estallar en el pincel de Picasso. Parecía un día más de feria de productores de la pequeña villa de Guernica, pero no para los cálculos de la aviación nazi -Luftwaffe- que quería llevar adelante una estrategia militar estudiada pero nunca llevada a la práctica: la ‘blitzkrieg’, la guerra relámpago, la guerra total; bajo la venia de los sublevados nacionalistas.

Días antes, desde marzo, Franco y el bando nacionalista decidieron concentrar sus esfuerzos en el norte del país para seguir doblegando las resistencias republicanas, ante la imposibilidad de avanzar sobre Madrid. Así comenzó la Campaña del Norte en marzo de 1937 y, desde ese momento, las ciudades vascas de Durango, Elgueta, Eibar, Elorrio, Irún y Guernica conocieron la furia de la guerra contra civiles indefensos, de ciudades sin sistema de defensa aérea, el reprochable y lamentable ‘daño colateral’.

Esa mañana de mercado, los habitantes de la villa de Guernica se acercaron al centro del pueblo a vender y comprar productos, contando además que allí se encontraban los refugiados desplazados de otros sectores de España, por lo que había una gran concentración de personas totalmente ajenas a lo que la Legión Cóndor de Hitler, secundada por la Aviación Legionaria de Mussolini, estaba a punto de hacer: durante cerca de tres horas, los aviones bombarderos Junker y Heinkel alemanes tiraron bombas incendiarias sobre Guernica, mientras aviones de combate volaban a baja altura disparando a los civiles que intentaban huir. Así fue la descripción del corresponsal del diario inglés The Times, George Steer, el primero en encender la alarma al mundo sobre lo sucedido y cuyas crónicas inspiraron a Picasso.

Rápidamente, las primeras planas de los influyentes diarios The New York Times y The Times se cubrieron de fotografías y crónicas de Steer. Rápidamente, también, el bando nacionalista comenzó a hacer circular comunicados negando la autoría del bombardeo y atribuyendo a los “rojos incendiarios” el haber prendido fuego la histórica villa vasca para atraer prensa a su favor. Algunos medios argentinos de la época, como “La Razón”, eligieron publicar la versión franquista, titulando “La pasión incendiaria de los rojos”. Pero esa es otra larga historia.

A partir de esas crónicas desgarradoras, Picasso empezó a concebir el encargo para la Exposición. En su taller de París empezaron en el mes de mayo los primeros esbozos del famoso Guernica que sería entregado en junio para el pabellón español, dando cuenta tan corto período de creación de la febril e inspirada cabeza del artista, conmovido frente a los hechos. El proceso creativo fue testimoniado por una serie de fotografías de una de las amantes más destacadas de Picasso, Dora Maar.

Muchos han sido los análisis a los que se sometió cada una de las figuras representadas en la obra. Muchos han sido los que quisieron explicar cada detalle; el toro, el caballo, la mujer amamantando… “El toro no es el fascismo, aunque sí la brutalidad y la oscuridad. Mi trabajo no es simbólico. Sólo el Guernica lo es, pero en ese caso se trata de una alegoría. Por eso recurrí al caballo, al toro y demás. Esa obra busca la expresión y la solución de un problema” declaraba el propio Pablo Picasso a un eventual periodista, Jerome Seckler.

Quisieron, también, llamarlo surrealismo intentado encontrar una explicación a la barbarie y a una nueva forma de expresión pictórica, plasmada en un lienzo de 3,50 metros de alto por 7,80 metros de largo, pintado sólo con blanco, negro y una fría escala de grises. El mismo pintor habría dicho a Seckler “Yo no soy surrealista. Nunca he estado fuera de la realidad. Siempre he vivido en su esencia. Si alguien desease expresar la guerra tal vez lo más elegante y literario fuera dibujar un arco y una flecha, porque es una imagen estéticamente atractiva. ¡Yo, en cambio, si quisiera representar la guerra emplearía una ametralladora! Ahora es el momento, en este período de cambios y revolución, de pintar de manera revolucionaria y no como antes”.

Por eso el Guernica es mucho más que la obra de un artista: es una denuncia y un arma de lucha. Es un lienzo inmortal, inmoral, actual, con un simbolismo poco común en Picasso, pero que puede aludir a cualquiera de los aberrantes bombardeos de la Guerra Civil española, de la Segunda Guerra Mundial, de Bosnia, de Afganistán, de Irak, de Siria…

Mucha controversia generó el bombardeo a Guernica. Aún hay detractores y negacionistas que siguen objetando los hechos. Las cifras de los civiles muertos nunca fueron esclarecidas, pero los estudios más recientes estiman 126. Claro que en España hubieron ataques aéreos similares en otras ciudades, incluso en la misma Málaga, la ciudad que parió al artista: en el camino a Almería, cuando miles de refugiados huían de la represión ante la toma de la ciudad por parte del bando nacionalista, miles de civiles indefensos perecieron. Otra vez, aviones bombardeando civiles. Sin embargo, fue el nombre de Guernica el que pasó, tristemente, a la inmortalidad; como símbolo de paz, de denuncia, de hastío, de nunca más… ¿nunca más?

El pintor malagueño rompió esquemas. Fundamentalmente, ubicó al artista como un actor político. El compromiso con la actualidad y la realidad urgente de lo que estaba pasando, de lo que circunda al artista. “¿Qué cree usted que es un artista? ¿Un imbécil que sólo tiene ojos si es pintor, oídos si es músico, una lira en cada fibra de su corazón si es un poeta o, incluso, si es un boxeador nada más que sus músculos? Por el contrario, es al propio tiempo un ser político, siempre alerta ante sucesos dolorosos, brutales o felices, a los que responde de todas las maneras imaginables” dijo Picasso luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial al periodista Simone Téry.

El arte es la sublimación de pulsiones negativas, según el psicoanálisis. A través de la sublimación se canalizan esas pulsiones de violencia, quizás, en actividades con un valor destacado en la cultura. Por eso, ayer y hoy -¿más que nunca?- el arte y la educación son necesarios contra la barbarie de la destrucción de unos contra otros, de intereses económicos/políticos/religiosos, del artista comprometido.

Emblema de la paz y el horror de la guerra, el Guernica de Picasso que tantas escalas debió recalar hasta llegar a España, donde nunca había estado (condición del artista, que no quería su cuadro colgado de las paredes de los museos que persistían en la larga dictadura franquista) cumple 80 años de concebido. Dresde, Hiroshima, Nagasaki. Alepo, Homs, Jan Sheijun. Bombardeos químicos. Las ciudades siguen sumándose, las ‘técnicas’ de guerra también. El Guernica mira perplejo: “No, la pintura no se hace para decorar apartamentos. Es un arma de guerra para atacar al enemigo y defenderse de él” Pablo Picasso dixit.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.