Texto: Roberto Lepori Collage: Lucía Paz

Palabras preliminares

A inicios del siglo XIX, los destructores de máquinas (´ludditas´) resistieron el avance de un sistema que acabó por fagocitar, como previeron, la autonomía de las fuerzas comunales. Esa ira anti-maquínica fue, luego, ríos de tinta; y costó miles de vidas. Siglo XX. A la salida de la Segunda Guerra, florece la cibernética y estalla la polémica por las ´dos culturas´: ¿deben regirnos las ciencias duras o las humanidades? Una torva mirada recae sobre la técnica y la tecnología confundidas progresivamente con las ciencias aplicadas, en una arrolladora maraña totalitaria. Años sesenta. Carrera espacial. Disidentes románticos. La prole luddita de los intelectuales apocalípticos libró y perdió esas y otras batallas. Un puñado de décadas bastó para que el ciberespacio materializara la dominación sistémica -danza macabra de nuevas tecnologías, marketing, sociología (estadísticas), psicología (manipulación), medios de comunicación. Los integrados aplauden. El foquismo terrorista viral muta. Esperpénticos líderes mesiánicos reclaman ser ungidos. El hipertecnológico siglo XXI lame nuestros tobillos. El sujeto medio, en Babia.

A inicios del siglo XIX, los destructores de máquinas (´ludditas´) resistieron el avance de un sistema que acabó por fagocitar, como previeron, la autonomía de las fuerzas comunales. Esa ira anti-maquínica fue, luego, ríos de tinta; y costó miles de vidas. Siglo XX. A la salida de la Segunda Guerra, florece la cibernética y estalla la polémica por las ´dos culturas´: ¿deben regirnos las ciencias duras o las humanidades? Una torva mirada recae sobre la técnica y la tecnología confundidas progresivamente con las ciencias aplicadas, en una arrolladora maraña totalitaria. Años sesenta. Carrera espacial. Disidentes románticos. La prole luddita de los intelectuales apocalípticos libró y perdió esas y otras batallas. Un puñado de décadas bastó para que el ciberespacio materializara la dominación sistémica -danza macabra de nuevas tecnologías, marketing, sociología (estadísticas), psicología (manipulación), medios de comunicación. Los integrados aplauden. El foquismo terrorista viral muta. Esperpénticos líderes mesiánicos reclaman ser ungidos. El hipertecnológico siglo XXI lame nuestros tobillos. El sujeto medio, en Babia.

La biblioteca que reúne la discusión alrededor de ´la técnica´ es ingente en términos generales; en la región sur del continente, parca o débil. La raleada industrialización hizo que la agenda intelectual vernácula fuese otra. Hubo, como sucede, asaltos espasmódicos.

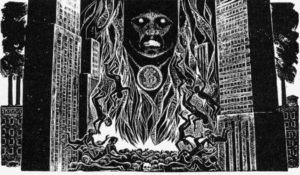

Aníbal Ford recorre, al filo del tercer milenio, las consecuencias de la turbia invasión de las nuevas tecnologías. Una serie de artículos reunidos bajo el título La marca de la bestia [1999] funcionan como campo de prueba para pensar ´la sociedad del infoentretenimiento´ a partir de la referencia bíblica de la ´Bestia´ que dominaba obligando a llevar tatuada su marca a todo aquel que deseara comprar y vender. ´La marca de la bestia se está automatizando o robotizando´, decía Ford en alusión a la sociedad de control establecida por la informatización de cada uno de los movimientos.[i]

Christian Ferrer, en su ensayo “Los destructores de máquinas. In memoriam” [1996], retorna a las fuentes y recuerda que la centenaria violencia luddita estuvo dirigida “…contra los símbolos de la nueva economía política: concentración en fábricas urbanas, maquinaria imposible de adquirir y administrar por las comunidades…”.[ii] El odio al poder centralizado era representado por himnos que cantaban la destrucción del tren, el bestial Moloch metálico, dice, y actualiza esa ira hereje: “Los ludditas aún nos hacen preguntas: ¿Es posible oponerse a la introducción de maquinaria o de procesos laborales… dañinos para la comunidad? ¿Importan las consecuencias sociales de la violencia técnica? ¿Existe un espacio de audición para las opiniones comunitarias? ¿Se pueden discutir las nuevas tecnologías de la ´globalización´ sobre supuestos morales…?” El ´tema de la maquinaria´, especula Ferrer, antes que a la técnica, responde a la política y a la moral. En años posteriores impulsa la revista Artefacto, imparte sus clases y publica textos relacionados.[iii] En una entrevista concedida este 2016, insiste: “Como voluntad de poder, la técnica hoy va por delante de cualquier posibilidad que tenga la política y la moral de controlarla… No tenemos un pensamiento que esté a la altura…”.[iv]

¿Por qué la discusión –´tecnología sí / no / qué tecnología´- no prendió? En esta región, conjeturo, además de problemas con la agenda, por la ausencia de una tradición que convocase a tecnólogos y/o tecnófobos. En ese sentido, es sugestivo que Ferrer, a mediados de los noventa, ignorara (´pocos recuerdan a los ludditas´, dice) aquel extraño antecedente libresco, tempranamente interesado en la cibernética, detractor de los mecanoclastas, defensor con reservas del ´sistema industrial´, escrito por Pablo Capanna, de título La Tecnarquía y motivo de esta retro-reseña.

Capanna compone La Tecnarquía en la segunda mitad de la década del sesenta, entre Vietnam, la Guerra Fría, las revueltas estudiantiles, los hippies, las drogas, la desconexión al sistema fabril, el viaje interior y místico, los viajes espaciales, la violencia orgiástica, la violencia sistémica, el reverdecer de los neoluditas, los tanteos de la informática… casi todo allá, en otros lados. Escribió y publicó, y el libro pasó rápidamente al olvido, perviviendo en indicaciones y referencias aisladas.

La Tecnarquía –nudo invisible de la historia sureña de una reflexión sobre la técnica- adopta una posición conciliadora: todo contacto con el mundo requiere la intermediación de alguna técnica; no hay vuelta atrás; solo puede apelarse a una reforma. Con una perspectiva signada por el pesimismo propio de esta época, Ford advierte que cualquier herramienta para control masivo es extremadamente indeseable. En la misma tesitura, y en las antípodas ideológicas de Capanna, Ferrer cuestiona a los ´tecnócratas neoliberales´ o ´historiadores progresistas´ que analizaron la sublevación luddita como una ´revuelta obrera con tintes campesinos´, y sugiere que esas condenas nacieron del interés o del prejuicio.

En efecto, juicios y prejuicios confesionales permean La Tecnarquía, torcido mojón inaugur al centrado en ´la civilización de la técnica´. Capanna consideraba a la violencia luddita tan irracional como el antisemitismo. Los mecanoclastas vieron que la maquinaria conducía a la dominación total. De la tecnolatría fascista al ciberimperio, del Moloch metálico a la ´bestial marca robotizada´, las oscuras previsiones de quienes ´pensaron la modernidad tecnológica por adelantado´ han sido cumplidas.

al centrado en ´la civilización de la técnica´. Capanna consideraba a la violencia luddita tan irracional como el antisemitismo. Los mecanoclastas vieron que la maquinaria conducía a la dominación total. De la tecnolatría fascista al ciberimperio, del Moloch metálico a la ´bestial marca robotizada´, las oscuras previsiones de quienes ´pensaron la modernidad tecnológica por adelantado´ han sido cumplidas.

Las conquistas de la ciencia y de la técnica han hecho teórica y socialmente posible la contención de las necesidades afirmativas, agresivas… ¿Significa esta situación que el sistema del capitalismo en su conjunto esté inmunizado contra todo cambio? […] La sociedad existente logrará contener a las fuerzas revolucionarias mientras consiga producir cada vez más ´manteca y cañones´ y burlar a la población con la ayuda de nuevas formas de control total.” Herbert Marcuse. El hombre unidimensional [1954]. “Prefacio a la edición francesa” [1967]

1.- La historia y las incógnitas

A mediados de 2016 –aventuraba Pablo Capanna, meses atrás- su nuevo libro, Natura. Las derivas históricas, sería publicado por la editorial de la Universidad de Quilmes. Decir nuevo (o último) es mentir. “El origen remoto de Natura está en La Tecnarquía. Cuando apareció [en 1973] recién se empezaba a hablar de ecología, y sentí que esa era una de sus carencias. Los tres artículos que entonces le dediqué [a la ecología] en Criterio son el germen de [Natura].”[v] Natura es un antiguo proyecto que a Capanna cada tanto le arrancaba un lamento, como en 2009: “Tengo un libro de gran alcance… que… a lo mejor sale póstumo… Hace muchísimos años escribí un libro que se llamó La Tecnarquía y me quedó este tema en el tintero. Es un libro inédito que vengo trabajando desde hace veinte años.”[vi] A pesar de las académicas promesas, conserva ese estatus.

Enmarcado en ´historia de las ideas´[vii], Natura es la eventual clausura de una lista ecléctica de textos emparentados con la filosofía que abre en 1973 –con lo “que podría haber sido una tesis de doctorado”-, que continúa con los artículos en Criterio; con la última parte de El Señor de la Tarde. Conjeturas en torno de Cordwainer Smith [1984]; con alguna que otra colaboración; con Idios Kosmos [1991] dedicado a Philip K. Dick; con El mito de la nueva era [1993] referido a la New Age. Por esa época descubre un nexo entre “…lo que había investigado para la biografía de Dick y el librito de divulgación sobre la New Age”, apura lo que le había quedado en el tintero y se pone a escribir Natura.[viii]

Capanna debuta en 1966 con El sentido de la ciencia-ficción, previamente “concertado con el editor y [con] una aceptable difusión…”. Al año siguiente traduce y anota Los viajes de Marco Polo. En 1973 aparece en Barcelona La Tecnarquía, enrevesado origen de la saga filosófica, “…después de vagar tres o cuatro años por las editoriales argentinas, gracias al interés que puso en él un colega que tenía un hijo trabajando en Barral. A la Argentina llegaron unos pocos ejemplares, y poco después la legendaria Barral quebró.”[ix] No vio un centavo. Pasó de autor del aplaudido ensayo sobre un género literario en ascenso, a la frialdad del público lector. Esa indiferencia alcanza nuestros días. En la Red hay escasas referencias y es inhallable papel alguno que se asome a sus doscientas cincuenta páginas. Las escasas referencias son del propio autor y funcionan como pistas. Veamos una.

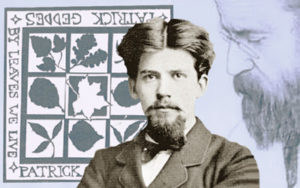

El domingo 2 de febrero de 2008, el suplemento ´Futuro´ de Página/12 lleva como nota de tapa, “Las máquinas…”, artículo dedicado a la vida y la obra del filósofo de la tecnología –también sociólogo, urbanista, crítico de casi todo- Lewis Mumford [1895-1990]. Capanna presenta a Mumford recordando su amistad con el olvidado escritor Patrick Geddes [1854–1932], un escocés que inventó dos palabras: “Una es ´conurbano´… La otra es ´tecnarquía´: un término filosófico… acuñado para definir a la civilización tecnológica, que no tuvo suerte”. Esas dos palabras fueron estrellas de su horóscopo sociocultural, y nos cuenta: “…hace muchos años que vivo en el conurbano, y fue allí donde escribí… La Tecnarquía… un libro ignorado” y citado cada tanto por algún desprevenido europeo.[x]

El domingo 2 de febrero de 2008, el suplemento ´Futuro´ de Página/12 lleva como nota de tapa, “Las máquinas…”, artículo dedicado a la vida y la obra del filósofo de la tecnología –también sociólogo, urbanista, crítico de casi todo- Lewis Mumford [1895-1990]. Capanna presenta a Mumford recordando su amistad con el olvidado escritor Patrick Geddes [1854–1932], un escocés que inventó dos palabras: “Una es ´conurbano´… La otra es ´tecnarquía´: un término filosófico… acuñado para definir a la civilización tecnológica, que no tuvo suerte”. Esas dos palabras fueron estrellas de su horóscopo sociocultural, y nos cuenta: “…hace muchos años que vivo en el conurbano, y fue allí donde escribí… La Tecnarquía… un libro ignorado” y citado cada tanto por algún desprevenido europeo.[x]

Un escritor olvidado (a). Un término desastrado (b). Un libro ignorado (c). La secuela aún inédita (d). Son causa suficiente para desandar esa peculiar peripecia filosófica, borrada del mapa, durante más de cuatro décadas.

El método fenomenológico –que parece funcionar en La Tecnarquía– es presentado en el libro de 1966 sobre ciencia ficción: “Ya Husserl había puesto como uno de los pasos fundamentales del método fenomenológico la variación ideatoria, procedimiento para aislar esencias mediante la formalización y un ´procedimiento serial de variación´ que permite intuir todas sus posibilidades y aprehender la esencia invariable.” P. Capanna. El sentido de la ciencia-ficción. Apartado, “Ciencia ficción y filosofía”. Esa descripción, creo, explica la tarea de Capanna: separar y analizar ´las partes´ hasta llegar al principio rector.

2.- La reflexión marginal y un proyecto político

Pablo Capanna nace en Italia en 1939. En 1949 recala en la Argentina. A inicios de la década del setenta trabaja como profesor de filosofía en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad del Salvador. En la breve nota introductoria, firmada en 1970, reconoce que La Tecnarquía “…demandó varios años de trabajo y reflexión, no siempre invertidos en investigación académica” (p. 7). Con una cuenta rápida, esos ´varios años´ nos colocan en la órbita de su primer libro, El sentido de la ciencia-ficción –escrito en 1966, en poco menos de un mes, en medio de una huelga y basado en aquella investigación de mayor alcance. Al fin de cuentas, su mirada sobre la ciencia ficción se desprende, como veremos, de su tarea filosófica. Pero vayamos al grano.

La Tecnarquía, mediante la reflexión filosófica, busca “…aprehender el sentido de un proceso –[el tecnológico]- que envuelve el planeta entero” a partir de la relación entre ´técnica / trabajo / ocio´, “en la perspectiva de la sociedad industrial” (p. 7).[xi] Con la ambigüedad que caracteriza al volumen, el método es algo esquivo, aunque la mención del ´ideal fenomenológico´ de análisis (p. 137) es suficiente para comprender que persigue la ´esencia´, el ´modo del ser´ de la civilización tecnárquica.

La reflexión filosófica ´extra-vagante´ empuja a Capanna a los márgenes. Se presenta como un outsider que escribe desde la doble “situación fronteriza” de los suburbios (el conurbano, recuerden) en la periferia del sistema industrial, corrimiento que le da “un punto de vista privilegiado… en una parte del mundo que aún no ha encontrado su camino de realización”. Desde allí, pretende intervenir políticamente. Insiste: “En un sector del mundo que se abre al cambio estructural, siempre será necesario meditar sobre el sentido que habrá de dar el cambio [tecnológico] deseado.” (p. 8) Su meditación, o intervención filosófica, será una tarea a contracorriente.

Capanna es un marginal por recurrir a la ninguneada filosofía, desplazada a “la periferia de la cultura”. La filosofía sólo es considerada útil si entretiene y si genera ingresos. Su poder crítico es inadmisible para la unidimensional sociedad tecnárquica. En el ámbito institucional, ha sido domesticada y el filósofo convertido en profesor (p. 94-97). Profesor universitario, Capanna decide investigar con un pie fuera de ese bastión de la civilización industrial para criticar y proponer.[xii] ¿Proponer qué?

Frente a un estado de cosas nada alentador, un futuro post-tecnárquico requerirá una ´revolución ética´ que lleve: “…a la conciencia social los imperativos morales… [Porque] estar junto a las causas justas, abrir las conciencias a las perspectivas de la liberación, establecer para qué se hace el cambio, qué tipo de hombre nuevo es deseable, es una misión pedagógica que cabe a la filosofía… El intelectual debe comprometerse en la crítica activa de los valores tecnárquicos, negándolos para superarlos.” (p. 251) ¿´Liberación´, ´hombre nuevo´, ´revolución ética´, ´negación´ e ´intelectual comprometido´? Lo veremos.

El proyecto ambicioso -casi inabarcable- tiene inevitables eslabones sueltos. Capanna dice realizar una “investigación sobre la técnica planetaria” pero reconoce que la ´dominación de la técnica´ aún no alcanzó al Tercer Mundo “donde…se halla la mayor parte del género humano”. ¿Técnica planetaria o acotada a los países desarrollados? ¿Países del Tercer Mundo desarrollados tecnológicamente como culminación del proyecto tecnárquico o inicio del futuro post-tecnárquico? Como sea, o acaso en consecuencia, su asalto filosófico-político experimentó la paradoja de no ser publicado en origen. Los cambios sopesados por La Tecnarquía no interesaron a los custodios intelectuales de este rincón del Tercer Mundo.

Indiferente, sin embargo, al ninguneo y al paso del tiempo, el exótico volumen alienta una compleja discusión que aún respira.

Un vaso comunicante entre el volumen de 1973 y El sentido de la ciencia-ficción de 1966 es la mención de Ferdydurke, novela de Witold Gombrowicz. En La Tecnarquía (p. 195) puede leerse: “Los espíritus alertas aprehendieron esta tendencia [de la tecnolatría irracional nazi-fascista] y la señalaron críticamente; sirve de ejemplo la sátira de Gombrowicz, con la pintoresca familia del ingeniero de Ferdydurke.”

[i] Aníbal Ford, La marca de la bestia. Identificación, desigualdades e infoentretenimiento en la sociedad contemporánea [1999]

[ii] “Este texto fue enviado por Christian Ferrer desde Buenos Aires para el Certamen Literario sobre la libertad que convocó el Centre de Documentado Histórico Social. Ateneu Enciclopedia Popular de Barcelona a finales de [1996].” Reeditado en Los destructores de máquinas y otros ensayos sobre técnica y nación. Biblioteca Nacional, 2015. Disponible en https://ymeescribesparanoica.wordpress.com/2016/07/17/christian-ferrer-los-destructores-de-maquinas-1996/

[iii] Christian Ferrer, El entramado, el apuntalamiento técnico del mundo [Ediciones Godot, 2012].

[iv] “Como voluntad de poder, la técnica va por delante de cualquier control”. Entrevista por Diego Genoud. [26/06/2016] La Nación http://www.lanacion.com.ar/1912179-christian-ferrer-como-voluntad-de-poder-la-tecnica-va-por-delante-de-cualquier-control

[v] La edición –programada para mediados de este año- está demorada. A fines de 2015, mantuve con Capanna una charla virtual, editada como entrevista por Revista Colofón. “Las editoriales pueden llegar a ponerse groseras” [13/12/2015] http://revistacolofon.com.ar/las-editoriales-pueden-llegar-a-ponerse-groseras/

[vi] “Pablo Capanna, el exégeta” [21/07/2009]. Columna ´Trama secreta´. En Literatura prospectiva. Miradas al futuro desde la literatura. http://www.literaturaprospectiva.com/?p=1972

[vii] Capanna aclara en “Las editoriales pueden llegar a ponerse groseras”: “…hoy es un tanto difícil definir qué se entiende por filosofía”.

[viii] En “Las editoriales pueden llegar a ponerse groseras” [2015].

[ix] En “Las editoriales pueden llegar a ponerse groseras” [2015].

[x] Página/12. Futuro. 02/02/2008. www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-1860-2008-02-02.html

[xi] Barcelona. Barral Editores. Breve Biblioteca de Respuesta. 254 páginas. En Argentina no es sencillo encontrar el libro. Debe haber otros, pero conozco el que consulté en la Biblioteca del Congreso Nacional; el que está a la venta en la web; él / los que tiene Capanna.

[xii] Un célebre texto de Capanna contra la crítica literaria académica e, incluso, la universidad en su conjunto, es el apéndice a Idios Kosmos, “Crítica androide y crítica empática”.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Me gusto mucho, lei todo.

Para colmo entre aca por solo tener el mismo apellido! Tal vez seamos flia lejana

Es posible, Matías, que seas familia. Muchas gracias por leer y comentar! abrazo