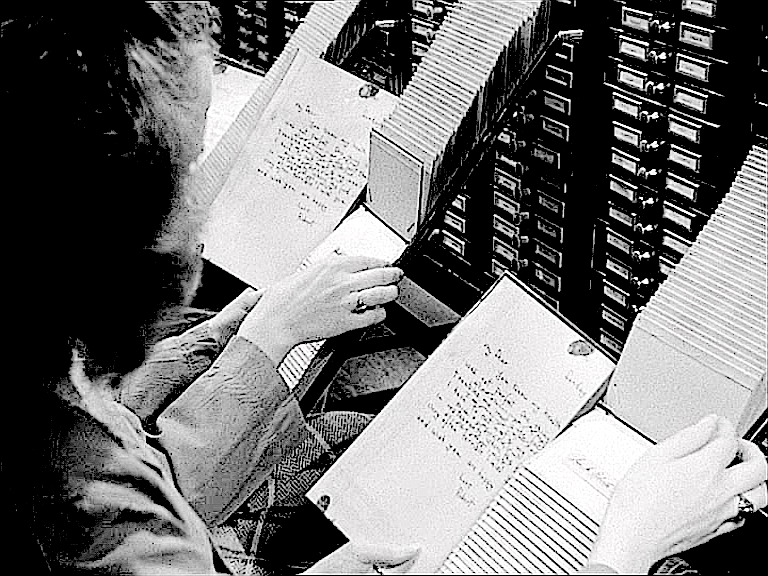

Henry Hathaway, bendito sea él, nunca se permite caer en esa pereza o diremos ese rictus, que es ser «genial». John Ford es genial, homérico. Frank Capra es más que genial, es un monumento. Pero de Hathaway nunca podemos decir que sea «genial», por eso está destinado a que lo consideren, como se dice, un «artesano», un «director de entretenimientos para toda la familia». Sus películas son «efectivas», nunca obras maestras. Sólo Raoul Walsh es tan anti-intelectual como él, pero Walsh es un mito más que un hombre (no sólo interpretó a Pancho Villa en una película, sino que convenció al mismísimo Villa para dirigirlo en una película sobre su vida, y ése fue su debut como director.) Hathaway es más gris, menos aventurero – en apariencia. – Su filmografía no inspira monografías ni arrebatos místicos. No tiene escenas inolvidables, y sin embargo no te olvidás de ninguna de ellas. Y las querés volver a ver, una y otra vez. Con Capra comparte el gusto por el final feliz – se dice de una película que tiene final feliz, si todo lo que sucede entre el comienzo de la película y el final es realmente tenebroso.- Empecemos por El beso de la muerte (The Kiss of Death, 1947). Una versión en clave policial negro de la trágica amistad entre Cristo y Judas. Pero quién es el héroe y quién el traidor, ésa es la cuestión. Victor Mature es el protagonista, la bellísima Coleen Gray es su mujer, y Richard Widmark se roba la cinta con su psicópata de la risita, Tommy Udo, que inspiraría, entre otros, el personaje de la Máscara que hizo Jim Carrey. Este villano de Widmark es un hallazgo por varias razones, entre ellas porque en el cine negro no hay villanos (en el cine negro no hay malos y buenos, hay víctimas y verdugos, con éstos últimos es que nos identificamos.) Su personaje servirá de molde a muchos villanos por venir, empezando por Dan Duryea en «Criss Cross» (Robert Siodmak, 1949). Ya los créditos de El Beso de la Muerte vienen con el sello inconfundible de Hathaway: vemos un revolver apoyado sobre hojas mecanografiadas, una mano lo levanta y leemos el título de la película. Luego, la leyenda, «las escenas de esta película fueron filmadas en las verdaderas locaciones donde sucedieron los hechos.» Hathaway abandona la placidez del estudio y sale a la calle, entra en las oficinas y las comisarías, entra en la cárcel. El nombre Henry Hathaway estará siempre asociado a la memoranda, las fichas, los legajos, todo ese papelerío, esa parafernalia de oficina que, en los años cuarenta, era justo lo opuesto a lo que querían transmitir las películas de acción. Hathaway logra el prodigio: a través de su ojo, esas minucias, esos gabinetes administrados por esbirros y científicos, ese trabajo de laboratorio, adquieren magnífica belleza, y entonces la acción no se logra necesariamente al mostrarnos un tiroteo, sino en el humilde trabajo de una telefonista, o en el derrotero exhaustivo de un expediente, o en el trabajo de un reportero solitario con su cámara de bolsillo, en una polvorienta biblioteca.

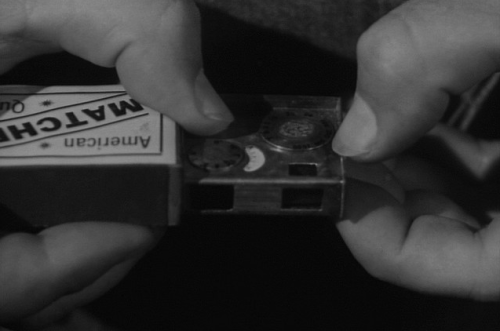

La película en la que Mister Hathaway nos inicia en el interés por esta parafernalia de los procedimientos técnicos y científicos, es «La Casa de la Calle 92» (1945) que abre con la imagen del mismísimo capo del FBI, J. Edgar Hoover (a ver si se entiende por qué Hathaway nunca va ser rescatado por los intelectuales ni los cinéfilos de buena conciencia liberal). Es la primera película de una serie gloriosa, que sigue con «La Rue Madeleine» (1946) y la obra maestra de 1948, «Call Northside 777» (en la secuencia de títulos de ésta última, un sello estampa la palabra «Urgent!» junto al título). La Casa de la Calle 92 es la película de los espejos, que siempre obsesionaron a Hathaway. Si La Casa de la Calle 92 hubiera sido dirigida por algún genio expresionista autoconsciente de Europa del este, figuraría en todas las listas de las diez mejores películas del siglo. Pero es una película de propaganda del FBI y el Departamento de Estado, así que no hay por qué lamentar ese prestigio póstumo que nunca llegará. El hecho es que nunca se han visto, exceptuando en alguna otra película de Hathaway y tal vez en la pepa que el gran Jules Dassin filmó en plan Hathaway en 1948, «The Naked City», imágenes tan bellas de la vida burocrática. Legajeros, archivos, máquinas futuristas, dispositivos aparatosos para leer tinta invisible, para crear bombas artesanales, etc. cautivan al espectador y resultan un documento de época, no de la época en la que está filmada la cinta, sino de una época imprecisa en el futuro.

Hathaway vuelve a explotar este interés por los artilugios técnicos de los servicios de inteligencia en «13 Rue Madeleine», donde Cagney entrena a un grupo de espías, entre los que hay un infiltrado alemán. Ya resulta extraño ver a Cagney del lado de la ley. – Uno espera que de un momento a otro tome la metralleta y empiece a tirotear a todos con su risa de guasón maldito. – «13 Rue Madeleine», de todos modos, alcanza por momentos la preciosidad de la Calle 92, por ejemplo cuando los aspirantes a espía deben realizar ejercicios de audiopercepción con unos discos. (Se oye un efecto de sonido, y el instructor pregunta, «¿qué fue eso, una puerta abriéndose o el seguro de una granada?» O deben ver un video de un choque aéreo que dura unos pocos segundos, luego responder las preguntas del instructor, «¿cuántos aviones se llegan a visualizar? ¿Cuántos motores tiene el primer avión en caer?» Y así.) La tercera película de esta trilogía «de procedimiento» o «procesal» es la obra maestra de 1948, «Call Northside 777 (Urgent!)» o «Creo en vos», con James Stewart y Richard Conte, con las mejores escenas que se hayan filmado jamás en una cárcel verdadera, y la impagable presencia del auténtico Doctor Leonarde Keeler, el inventor del magnífico detector de mentiras, que le aplica una sesión al bueno de Conte (que volverá á someterse al infame aparatejo siete años más tarde, en «The Big Combo», de Joseph Lewis). Hay dos o tres yeites en los que Hathaway no tiene competencia: uno es cuando se decide a mostrar (ya lo había hecho en El Beso de la Muerte) la paranoia de la familia media norteamericana, entre la placidez doméstica y el peligro inminente que acecha en el afuera. La mirada de Hathaway es muy, muy crítica detrás de la placidez engañosa del entorno: la mujer moderna fuma mientras cocina, el marido destapa su porrón de cerveza con un práctico adminículo incorporado a su cocina, todo es muy profesional, muy frío y muy práctico, pero Dios no está por ningún lado, más bien parece estar junto al convicto, la viuda, el huérfano. Los matrimonios de Hathaway duermen en camas separadas, lo cual es toda una lectura de su lugar y su época. Otra preciosidad de Hathaway son sus escenas de visitas en la cárcel («Los internos podrán tomarse las manos o besarse con sus visitantes sólo antes de sentarse», reza una cartel auténtico en Northside 777). Los esposos conversan bajo la mirada vigilante del agente de turno: «¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está todo? Bien ¿Cómo está nuestro hijo? Está bien. Bien, bien, todo está bien. Ya no tenemos nada nuevo que decirnos.» Podríamos estar presenciando la misma conversación en la mesa de la cena. Esto es Hathaway. Esto es la posguerra. Sólo Fritz Lang se animaría a tensar aún más la cuerda de la falsa paz doméstica del americano medio y haría volar el auto estacionado en la puerta en mil pedazos, pero eso sería recién diez años más tarde, en «The Big Heat». Otra pepa de Hathaway para recordar: «14 hours», que relata el calvario de un hombre subido a una azotea en pleno centro de New York, y su amistad con el policía de tránsito que resulta estar en el lugar y el momento indicado para darle una mano (cuando todos los demás, o quieren darle un empujón, o esperan verlo resbalar). El protagonista es el tipo de hombre común a quien el silencio llevó a la desesperación, y el agente de policía es el tipo de hombre simple y bueno que ya no existía en los años cuarenta, mucho menos ahora. Hathaway, en definitiva, describe un mundo posible donde las sufridas madres hacen frente a la corrupción de las organizaciones, y la pulsión de vida se encuentra en los bares y en los hoteles baratos de los barrios de inmigrantes, más que en el cómodo living de la clase media blanca anglosajona. Una cosa es que consigas permiso para filmar en una cárcel real, y que cuentes incluso con el mismísimo director de la cárcel para hacer de sí mismo, pero otra cosa, mucho más difícil de lograr, es que las tomas que consigas filmar tengan el corazón, la piedad, el sentimiento, como se dice, humano, yo diría cristiano, de las escenas que produce el gran Henry Hathaway, que inventó el documental negro y además dejó una parva de películas más que entretenidas para estudiar y regocijarse en los años venideros.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.