El 16 de enero de 1912, varios leñadores a orillas del Havel oyeron los gritos desesperados de un joven al caer a las gélidas aguas del río. Haber estado patinando sobre la frágil superficie causó que la capa de hielo cediera por completo. El incidente ocurrió luego de que el muchacho, a su vez, intentara rescatar a otro hombre. La lucha por mantenerse a flote duró una buena media hora, hasta que el accidentado pereció de hipotermia. Los testigos señalaron que debido a la distancia en que se encontraba el desdichado, no había forma posible de arrimarse; temían también ellos, caer y ahogarse en las aguas del río.

El frío había sido tan crudo aquel invierno que debieron demorar una semana para extraer los cadáveres ayudados por afiladas sierras de acero. Entonces, se cortó el hielo de modo que los cuerpos fueron extraídos bajo la forma grotesca de dos bloques rectangulares de hielo macizo. Sólo luego de su descongelamiento en la morgue, se supo que aquellos despojos correspondían a los de Georg Heym y Ernst Balcke, poetas del circulo literario berlinés Der Neue Club (El Nuevo Club); el primero de ellos, acaso el más admirable de los expresionistas del siglo XX. Ambos tenían tan solo 24 años de edad.

Heym (1887-1912), provenía de una familia conservadora de terratenientes y funcionarios públicos. Esta circunstancia no era propicia para su personalidad contestataria, pues a lo largo de su breve vida, siempre estuvo en conflicto con las convenciones. Las políticas guillerminas de aparente conformismo y que llevaron a consolidar el Imperio en una verdadera potencia económica e industrial, despertaron en el espíritu angustioso y solitario del poeta, la convicción de que se trataban de formas, rasgos catastróficos de un porvenir aciago. Desconfiaba de la modernidad en que Berlín, por ejemplo, había crecido con sus imponentes rascacielos. En verdad creía a la capital de su nación como un pandemónium, una especie de antesala del infierno. Para él, el estilo en que perfilaba el supuesto progreso traería consigo problemas mucho más graves, como la inevitable pobreza, una gradual enajenación colectiva, y el estallido de la guerra. La situación del hombre entendida como síntesis de la superstición de la ciencia y la máquina.

En 1900 se traslada a Berlín donde su sentimiento de melancólica marginalidad no cesó de acrecentarse: fue expulsado de varias universidades por desobediencia ante la autoridad. Sus diarios –aún sin traducir al castellano- registran episodios de un destino controversial, solitario, sin encontrar equilibrio emocional, como tampoco un empleo fijo. Sin embargo no todo estaría perdido, la literatura pudo brindarle su único escape. Comenzó a leer febrilmente. Hölderlin, Kleist, Büchner, y Mereschkowski eran sus autores dilectos. En consecuencia y como alguna forma de liberación, se inicia en la difícil tarea de escribir. Al fin un refugio que le brindara algún sentido a sus días. Así compuso poemas donde se problematiza la existencia, ahondando las experiencias vitales. “Umbra vitae”, “La guerra” y “Ofelia” son prototipos de su respiración, coagulada por un sentimiento de angustia. También escribió piezas de chocante teatralidad: La campaña de Sicilia, La boda de Bartolomeo Ruggieri y Atalanta. Obras únicas por su peculiar modo de manifestar su sensibilidad subjetiva.

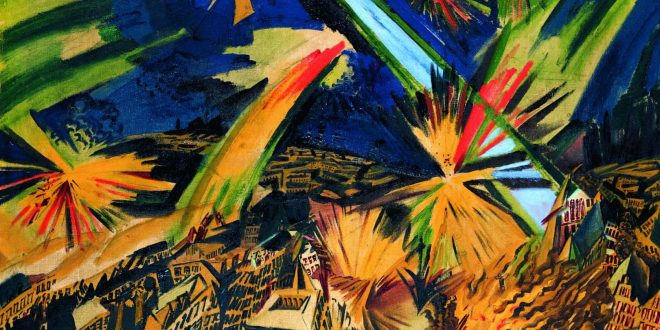

Su reconocimiento se consolidó hacia 1910, al reunirse en el “Neopathetisches Cabaret”, conocido cenáculo de jóvenes vanguardistas. Allí leyó sus poemas y conferenció junto a Gottfried Benn, Jakov van Hoddis, Else Lasker-Schüler y Ernst Blass, compartiendo esa rebelión contra la cultura contemporánea. Hablo del expresionismo, aquel movimiento artístico que nació en el primer tercio del siglo XX bajo el signo trágico de la destrucción. Heym, por primera vez en su vida, había dejado de ser un sapo de otro pozo. También ellos, a través de versos y narraciones, arengaban una intencionalidad emocional excepcional: la expresión de un enervado irracionalismo cubierto por un lúgubre presentimiento de desgracia, que rompía tanto con el naturalismo y neorromanticismo decimonónicos, como con el impresionismo y el neoclasicismo aún existentes en los albores del novecientos. La auténtica angustia frente al enigma de la existencia. Pero el sentimiento de pertenencia fue efímero. Heym murió demasiado joven, dos años antes que estallara la guerra que tanto había anticipado. Tan solo alcanzaría a publicar en vida su poemario El día eterno (Der ewige Tag), cuya violencia expresiva equivaldría únicamente a los versos del otro Georg expresionista, Trakl. Su vindicación –como la de algunos pocos elegidos- habría de ser más bien póstuma. Recién 52 años después de su desaparición física se compilaron sus obras completas. Más allá de alguna que otra pequeña selección de poemas parcialmente traducidos –desde los años setenta del siglo pasado, en adelante-, muy poco habría llegado a nosotros de modo “integral”.

El ladrón

Debimos esperar casi un siglo desde aquella fatídica tarde en el Havel, para contar hoy con la primera traducción a nuestro idioma de El ladrón (Der Dieb: Ein Novellenbuch), un conjunto de siete relatos. Una oportunidad ejemplar para corroborar su dominio también por la prosa, sin perder, en esa migración de forma, un ápice de su extraña singularidad poética. Narraciones que denuncian indirectamente (y a veces no tanto) la abyección que significa la pobreza y la miseria. Pero también la destrucción, la ruina, la guerra, la muerte, las potencias diabólicas que la ciudad cobija, el triste pasaje del invierno, o los enfermos, los ajusticiados y los suicidas; y todo ello bajo ese manto, esa mirada alucinada que sólo Georg Heym pudo madurar a través de una sintaxis cargada de visiones demoníacas, proféticamente grotescas.

Con El ladrón, admirable colección de ficciones, Heym distorsiona la representación de la realidad para dar paso a visiones personales cargadas de extraordinaria vitalidad. “El cinco de octubre”, describe la marcha sobre Versalles del pueblo hambriento de París. Aparece Maillard, el de la toma de la Bastilla, quien incentiva a una muchedumbre de pobres, marginados y malditos, a ir por la reina. “El loco”, narra la historia de un demente a quien le acaban de dar, supuestamente, el alta. Ni bien abandona el manicomio una serie de actos homicidas lo mantiene ocupado: el asesinato de niños tras estrellar sus cráneos unos con otros, escenas de canibalismo y un clímax, propiamente dantesco, en la ciudad (¿qué otro lugar sino?) “donde el fluir de la gente, incontables moscas negras cuyo inocente movimiento de cabezas, piernas y brazos parecía emitir un zumbido constante”. Es interesante cómo imagina que el loco “ve” y “siente” el mundo que lo circunda. Heym considera las impresiones sensoriales, primordialmente las de origen óptico, como el fundamento de su prosa. Es, pues, un escritor orientado visualmente. “La disección”, tercera pieza de la serie, glosa una circunstancia lindante a la necrofilia. Varios médicos –haciendo un extraño alarde de su instrumental de disección- realizan una autopsia al cuerpo desnudo –y en avanzada descomposición- de un joven. A medida que se hacen las pertinentes incisiones, el cadáver rememora hechos felices: recuerda. Y así “soñó con unas radiantes estrellas y con una tarde fragante de verano”. Lo admirable, es cómo Heym desliza esa ensoñación de tercera a primera persona, construyendo con sus cuidadas y expresivas metáforas, imágenes de difícil olvido. “Jonathan”, a quien le llaman “pequeño”, tras habérsele amputado ambas piernas, lleva tres días postrado en la soledad de una habitación de hospital. “Abandonado a la merced de los tormentos”, en un ensimismamiento con la muerte.

Con la mirada fija en la oscuridad se pierde en pensamientos aciagos “entre los enfermos de cáncer. A los que, apenas conciliado el sueño, sus intestinos comenzaban a rezumar una pus blanca, entre los condenados, a quienes los huesos podridos se les iban cayendo con lentitud, trozo a trozo, y entre aquellos en cuyas cabezas proliferaba un terrible sarcoma que les iba devorando desde dentro las fosas nasales, las mandíbulas, los ojos, comiéndose sorbiéndoseles todo y que ya había abierto enormes boquetes apestosos, grandes cráteres llenos de llagas purulentas en sus rostros blancos”. La muerte como poderoso estímulo narrativo. El autor utiliza la violencia del pathos para construir un estilo exacerbado. Un expresionismo literario que ofrece el pensar y el sentir personal sobre las cosas. Lo contemplado internamente, de manera subjetiva. Se trata de un mecanismo centrífugo, que irradia del sujeto-interior al objeto-exterior. La distancia entre objeto y sujeto se ha eliminado. Heym expresa así, su estado de ánimo por la mención de la cosa, hecha una con él. No debiera sorprendernos que esa mirada inflamada de urticante sensibilidad sería consecuentemente precursora de Dadá, y más tarde, de los surrealistas.

En “El barco”, los siete tripulantes de un navío recalan en una pequeña isla para pronto sucumbir a la peste. Uno a uno, los marineros van pereciendo en circunstancias alucinatorias. El último en perder la vida descubre –para su horror- que el barco, zarpaba con todas las velas desplegadas, sólo, y que “arriba en el cielo, en el cénit, el sol se derretía como una gigantesca bola blanca de hierro incandescente. Chorreaba impregnando todo el cielo, su fuego se quedaba adherido por todas partes; el aire parecía arder”. El simbolismo de los acontecimientos bajo el signo de la fiebre. Los demás cuentos que cierran la colección, como “El ladrón”, el más extenso y previsible, o “Una tarde”, resultan menos felices en imaginación. Con todo, El ladrón (1913), su libro de cuentos póstumo, es una pequeña y excéntrica obra de arte, y la evidencia cabal de que el expresionismo, contrariamente a lo que se cree, alcanzó a ser más que una efímera aventura poética, sino que, además, fue capaz de extenderse al campo de la prosa a través de relatos de contundente factura.

Heym, se creía poeta, sólo poeta, pero las circunstancias lo llevaron a escribir también cuentos, y estos cuentos han sido precisamente lo que más perduró de su breve y profética producción.

EL LADRÓN / Georg HEYM / Traducción: Eduardo Knörr Argote / Amaranto & Sipiente Editores / Madrid, España. 2005 (152 Págs.)

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

una maravillosa exposición de hechos que están por demás detallados…Gracias!